Wussten Sie, dass die Energiewende weiter Fahrt aufnimmt – und mit ihr der politische Druck auf Eigentümer wächst? Ab 2025 wird es in immer mehr Bundesländern verpflichtend, bei Neubauten oder Dachsanierungen eine Solaranlage zu installieren. Die sogenannte Solarpflicht ist dabei kein bundesweit einheitliches Gesetz, sondern eine länderindividuelle Regelung, die mal strenger, mal lockerer greift.

Ziel ist klar: mehr Klimaschutz, weniger CO₂, mehr Eigenstrom vom Dach. Und weil das Thema komplex ist, zeigen wir Ihnen in diesem Ratgeber, wo und für wen die Pflicht gilt, welche Ausnahmen bestehen – und wie Sie Fördermittel optimal nutzen können. Passend dazu: Alle Förderoptionen auf einen Blick in den beiden Ratgebern Förderung für Photovoltaik und KfW-Förderung Photovoltaik.

Wichtigste Erkenntnisse

- Die Solarpflicht (solare Baupflicht) ist keine bundesweite Regelung, sondern wird von den Bundesländern unterschiedlich umgesetzt – mit Fokus auf Neubauten und Dachsanierungen.

- Wer bauen oder sanieren will, sollte sich frühzeitig über die geltenden Landesvorgaben informieren, um Planungssicherheit und Förderchancen optimal zu nutzen.

- Ausnahmen gelten bei technischer oder wirtschaftlicher Unzumutbarkeit sowie bei denkmalgeschützten Gebäuden – meist nur nach Antrag.

- Staatliche Förderungen wie KfW-Kredite, steuerliche Vorteile und regionale Zuschüsse können die Investitionskosten spürbar senken und die Pflicht wirtschaftlich attraktiver machen.

- Eine Solaranlage ist nicht nur Pflicht, sondern auch Chance: Sie erhöht die Energieunabhängigkeit, senkt Stromkosten und trägt aktiv zur Energiewende bei.

Was bedeutet Solarpflicht?

Die Solarpflicht (oft auch „Solardachpflicht“ genannt) verpflichtet Bauherren und Eigentümer in bestimmten Fällen zur Installation einer Photovoltaik- oder Solarthermieanlage. Konkret heißt das: Wer ein Gebäude neu baut oder das Dach umfangreich saniert, muss – je nach Bundesland – Solarenergie nutzen.

Die Ziele der Solarpflicht:

- Förderung erneuerbarer Energien

- Reduktion von CO₂-Emissionen

- Mehr Energieunabhängigkeit durch Eigenstrom

- Beitrag zur Klimaneutralität bis 2045 (laut Klimaschutzgesetz)

Betroffene Systeme:

- Photovoltaik zur Stromgewinnung

- Solarthermie zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung (in manchen Bundesländern als Alternative anerkannt)

Auch interessant: Der Checkfox-Ratgeber Lohnt sich eine Photovoltaikanlage? gibt Entscheidungshilfe – besonders bei älteren Gebäuden oder Zweifamilienhäusern.

Bundesweite Regelungen und Unterschiede

In Deutschland gibt es keine bundesweite Solarpflicht, sondern jedes Bundesland entscheidet selbst, ob und wie es eine Pflicht umsetzt. Grundlage dafür ist das Prinzip der föderalen Gesetzgebung im Baurecht. Die alte Bundesregierung hatte zwar im Koalitionsvertrag das Ziel formuliert, „alle geeigneten Dachflächen für Solarenergie zu nutzen“, eine einheitliche Vorgabe gibt es jedoch (noch) nicht.

Deshalb gilt: Wer baut oder saniert, sollte sich frühzeitig über die Regelung im eigenen Bundesland informieren. Manche Länder sind schon weiter, andere haben konkrete Fahrpläne – einige wiederum verzichten bislang ganz auf eine Pflicht.

Bundesländer im Überblick: Wo gilt die Solarpflicht 2025?

Ausnahmen und Sonderregelungen zur Solarpflicht

Auch wenn die Solarpflicht in vielen Bundesländern ab 2025 greift, gibt es klar definierte Ausnahmen. Diese betreffen vor allem Fälle, in denen eine Installation technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar ist. Auch denkmalgeschützte Gebäude sind oft ausgenommen – allerdings nicht automatisch. Nachfolgend zeigen wir Ihnen die typischen Ausnahmen:

Technische Unzumutbarkeit:

- Das Dach ist ungünstig ausgerichtet (z. B. Nordseite)

- Zu kleine oder verschattete Dachfläche

- Tragfähigkeit reicht nicht aus

- Kein Netzanschluss oder technische Einschränkungen bei der Einspeisung

Wirtschaftliche Unzumutbarkeit:

- Die Kosten übersteigen den Nutzen bei üblichen Amortisationszeiten deutlich

- Bei sehr kleinen Gebäuden oder Anbauten, bei denen sich die PV-Anlage nicht rechnet

Denkmalgeschützte Gebäude:

- In vielen Ländern sind diese pauschal oder unter Auflagen ausgenommen

- Wichtig: Eine Befreiung muss i. d. R. beantragt und begründet werden

Alternative Lösungen:

- In manchen Bundesländern (z. B. Baden-Württemberg) wird auch Solarthermie als gleichwertige Alternative anerkannt.

Fördermöglichkeiten und finanzielle Unterstützung für Solaranlagen

Pflicht mit Bonus: So entlastet der Staat Eigentümer

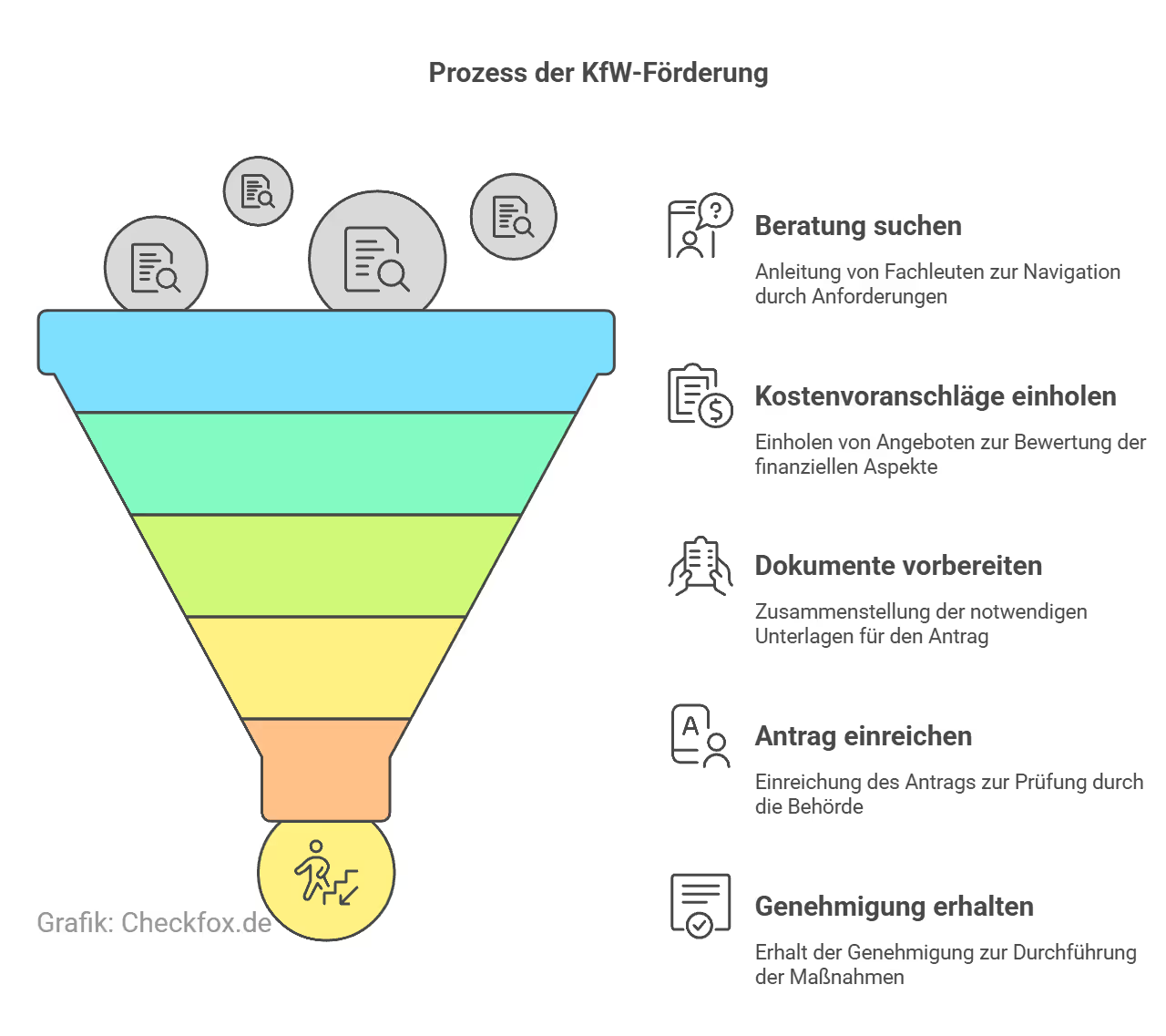

Zwar bringt die Solarpflicht Investitionskosten mit sich – doch gleichzeitig gibt es zahlreiche staatliche Förderprogramme, die Hausbesitzern unter die Arme greifen. Von zinsgünstigen KfW-Krediten über steuerliche Vorteile bis hin zu regionalen Zuschüssen ist vieles möglich. Richtig kombiniert, kann das die wirtschaftliche Belastung deutlich reduzieren.

Bundesweite Förderungen:

- KfW-Kredit 270: Günstige Finanzierung für Photovoltaikanlagen und Stromspeicher für Privatpersonen und Unternehmen -Mehr dazu in unserem Ratgeber

- Steuervorteile: Seit 2023 sind Anlagen bis 30 kWp von der Mehrwertsteuer und Einkommensteuer befreit - weitere Infos: Photovoltaik und die Mehrwertsteuer

- Einspeisevergütung: Für eingespeisten Strom gibt es nach wie vor eine Vergütung gemäß EEG, geregelt durch die Bundesnetzagentur - Weiterführend unser Ratgeber: Photovoltaik-Einspeisevergütung

Landesspezifische Programme:

Die Photovoltaik-Förderung in Deutschland unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland. Nachfolgend können Sie sich über die Photovoltaik-Fördermöglichkeiten in Ihrem Bundesland informieren:

- Photovoltaik-Förderung in Baden-Württemberg

- Photovoltaik-Förderung in Bayern

- Photovoltaik-Förderung in Brandenburg

- Photovoltaik-Förderung in Hamburg

- Photovoltaik-Förderung in Hessen

- Photovoltaik-Förderung in München

- Photovoltaik-Förderung in Niedersachsen

- Photovoltaik-Förderung in Rheinland-Pfalz

- Photovoltaik-Förderung in Sachsen

- Photovoltaik-Förderung in Stuttgart

- Photovoltaik-Förderung in Thüringen

- Photovoltaik-Förderung in NRW

- Photovoltaik-Förderung in Schleswig-Holstein

- Photovoltaik-Förderung im Saarland

- Photovoltaik-Förderung in Mecklenburg-Vorpommern

- Photovoltaik-Förderung in Sachsen-Anhalt

- Photovoltaik-Förderung in Bremen

- Photovoltaik-Förderung in Berlin

Kommunale Förderungen:

Zusätzlich zu den Förderungen der Bundesländer gibt es in Deutschland auch noch in einigen Städten weitere Zuschüsse und Vorteile für Photovoltaik-Besitzer. Nachfolgend einige Beispiele:

- Düsseldorf: Bis zu 800 € Zuschuss für Balkonkraftwerke bei geringem Einkommen

- Stuttgart: bis zu 350 Euro pro kWp für PV-Dachanlagen - Photovoltaik-Förderung in Stuttgart

- München: Zuschüsse für Anlagen ab 2 kWp - Photovoltaik-Förderung in München

- Berlin: Bis zu 30.000 Euro Zuschuss für Stromspeicher - Photovoltaik-Förderung in Berlin

Planung und Umsetzung: So geht es Schritt für Schritt

Von der Pflicht zur eigenen Stromquelle – gut geplant ist halb gewonnen

Die Entscheidung steht – oder ist durch die Solarpflicht vorgegeben? Dann heißt es: gut vorbereiten, um Zeit, Nerven und Geld zu sparen. Denn nur mit einer strukturierten Herangehensweise lässt sich das Maximum aus der Anlage und der Förderung herausholen.

Die wichtigsten Schritte im Überblick:

- 1. Beratung einholen: Lassen Sie sich von einem zertifizierten Fachbetrieb oder Energieberater beraten. Wichtig: Regionale Gegebenheiten und baurechtliche Vorschriften berücksichtigen.

- 2. Genehmigungen prüfen: Je nach Bundesland oder Kommune können Baugenehmigungen oder Anzeigepflichten bestehen – besonders bei denkmalgeschützten Immobilien.

- 3. Technik auswählen: Welche Komponenten passen zu Ihrem Bedarf? PV-Module (Leistung, Wirkungsgrad, Platz), Wechselrichter (Herzstück der Stromumwandlung), Speicher (optional, für Eigenverbrauch) und Monitoring-Tools (für Verbrauchskontrolle).

- 4. Anbieter vergleichen: Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie Preis, Garantieleistungen, Referenzen und Erfahrungen. Tipp: Auf Qualitätssiegel wie TÜV, Zertifizierung nach VDE oder Installateurverzeichnis der DGS achten.

- 5. Installation durch Fachbetrieb: Die Montage sollte nur durch qualifizierte Elektro- oder Solarteure erfolgen – das ist für Gewährleistung, Sicherheit und Förderung zwingend.

- 6. Netzanschluss und Anmeldung: Melden Sie Ihre Anlage beim Netzbetreiber und der Bundesnetzagentur an. Auch für die EEG-Einspeisevergütung ist das Pflicht.

- 7. Förderanträge stellen: Beantragen Sie zeitnah nach Angebotsannahme alle Förderungen. Wichtig: Einige Programme müssen vor Vertragsunterzeichnung beantragt werden!

Weitere Tipps zur Technik und Eigeninstallation gibt es in den beiden Ratgeber-Artikel Photovoltaikanlage richtig anmelden oder PV-Anlage anmelden ohne Elektriker – geht das?

Fazit: Die Solarpflicht 2025 – Herausforderung oder Chance?

Die Solarpflicht 2025 verändert die Spielregeln für Bauherren und Eigentümer in vielen Bundesländern – keine freiwillige Entscheidung mehr, sondern gesetzliche Vorgabe. Doch statt nur als Pflicht zu denken, lohnt sich ein Perspektivwechsel: Solaranlagen senken langfristig Energiekosten, steigern die Unabhängigkeit und bringen echte Klimavorteile.

Wer klug plant, Fördermittel nutzt und fachlich sauber umsetzt, kann die Investition oft in unter 10 Jahren amortisieren – und danach jahrzehntelang eigenen Strom erzeugen. Eine Solaranlage wird damit zur sinnvollen, nachhaltigen und wirtschaftlich tragfähigen Ergänzung jeder Immobilie.

Berechnen Sie die Amortisationszeit mit unserem Online-Rechner: Photovoltaik Amortisationszeit Rechner

Ihre nächsten Schritte:

Sie möchten wissen, welche Förderungen für Sie konkret infrage kommen, suchen ein passendes Angebot oder haben ein anderes Anliegen? Mit unserer unabhängigen Expertenberatung können Sie eine fundierte Entscheidung treffen und die optimale Photovoltaikanlage für Ihre Bedürfnisse finden.

[CTA]

Häufig gestellte Fragen

Gibt es eine bundesweite Solarpflicht in Deutschland?

Nein, es gibt keine einheitliche Solarpflicht. Die Regelungen unterscheiden sich je nach Bundesland.

In welchen Bundesländern gilt die Solarpflicht 2025?

Aktiv sind u. a. Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Niedersachsen, NRW, Bayern, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. Eine Übersicht finden Sie weiter oben in der Tabelle.

Welche Gebäude sind betroffen?

In der Regel: Neubauten, Dachsanierungen und teilweise auch Gewerbebauten oder große Parkplätze.

Gibt es Ausnahmen?

Ja. Unzumutbarkeit (technisch oder wirtschaftlich) und Denkmalgeschützte Gebäude können von der Pflicht ausgenommen sein – meist mit Antrag.

Welche Förderungen kann ich nutzen?

Neben KfW-Krediten, steuerlichen Vorteilen und der Einspeisevergütung gibt es viele landesspezifische Programme. Siehe dazu den Ratgeber Photovoltaik-Förderung.