Wussten Sie, dass Freiflächen-Photovoltaik zur echten Chance wird - ob als Investment, kommunale Energieoffensive oder nachhaltige Nutzung von Brachland? Durch die Förderung im EEG, günstige Skaleneffekte bei großen Anlagen und zunehmend verfügbare Flächen steigen sowohl Interesse als auch Relevanz.

Dieser Ratgeber zeigt Ihnen konkret, was Sie als Investor, Landbesitzer oder Kommune über Freiflächenanlagen wissen sollten: Was kostet eine Solaranlage wirklich? Welche Flächen sind geeignet? Und ab wann lohnt sich das Ganze finanziell? Mit Daten, Praxisbeispielen und verlässlichen Quellen – damit Sie fundiert entscheiden können.

Die wichtigsten Erkenntnisse

- Was kostet eine Freiflächenanlage? Je nach Größe zwischen 600 und 1.100 €/kWp – bei 1 MWp etwa 850.000 € netto.

- Wirtschaftlichkeit: Die Einspeisevergütung liegt aktuell bei 5–8 ct/kWh, die Stromgestehungskosten bei 3–6 ct/kWh. Die Amortisation beträgt 7 bis 11 Jahre.

- Welche Flächen sind erlaubt? Konversionsflächen, Randstreifen an Bahn & Autobahnen oder benachteiligte Gebiete – mit entsprechender Bauleitplanung.

- Lohnt es sich? Ab 100 kWp wird es interessant – vor allem für wenig genutzte Agrarflächen.

- Förderung: Der KfW-Kredit Nr. 270 ermöglicht zinsgünstige Kredit bis 150 Millionen Euro.

- Steuern: Die Abschreibungen sind laut §7 EStG, Direktvermarktung steuerpflichtig – aber die Managementprämie ist steuerfrei.

Was ist eine Freiflächen-Photovoltaikanlage?

Freiflächenanlagen sind das Rückgrat des großflächigen Solarstrom-Ausbaus. Im Gegensatz zur klassischen Dachanlage wird eine Freiflächen-Photovoltaikanlage – wie der Name schon sagt – nicht auf Gebäuden, sondern direkt auf offenem Boden installiert. Und das meist im großen Stil.

Abgrenzung zur Dach-Photovoltaikanlage

Während Dachanlagen vor allem zur Eigenversorgung dienen, sind Freiflächen-PV-Projekte oft auf Stromeinspeisung und wirtschaftliche Rendite ausgelegt. Die große Skalierung senkt den Preis pro Kilowattpeak – was sie besonders für Investoren und große Vorhaben attraktiv macht.

Typische Einsatzbereiche

- Landwirtschaft: Nutzung wenig ertragreicher Flächen oder Agri-PV mit kombinierter Bewirtschaftung.

- Energieversorger: Für den Ausbau regionaler Stromproduktion im Rahmen der Energiewende.

- Gewerbe & Industrie: Eigenstromnutzung auf Betriebsgelände oder für Direktvermarktung.

- Kommunen: Kommunale Klimaziele, Bürgerbeteiligung und Einnahmequelle durch Pachtvergabe.

Laut Umweltbundesamt benötigt eine PV-Freiflächenanlage etwa 1 Hektar pro Megawatt, wobei moderne Module diesen Wert durch Effizienzsteigerung weiter senken können.

Welche Flächen sind für Freiflächen-PV geeignet?

Nicht jede freie Fläche darf einfach mit Solarmodulen bebaut werden. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) regelt ganz genau, welche Flächen für geförderte Freiflächenanlagen infrage kommen – und unter welchen Bedingungen.

Flächenkategorien laut EEG

Die aktuelle Auslegung dieser Flächenregelung finden Sie bei der Bundesnetzagentur – EEG-Förderung.

Wichtige Voraussetzungen für die Genehmigung

- Bauleitplanung notwendig: Gemeinden müssen die Fläche über einen Bebauungsplan als Solaranlagenfläche ausweisen.

- Abstandsregeln beachten: Zu Wohngebieten, Biotopen oder Wasserflächen gelten Mindestabstände.

- Bodenklasse & Naturschutz: Hochwertige Ackerböden oder ökologisch sensible Areale sind oft ausgeschlossen.

- Verschattungsfreiheit: Auch topografische Lage und Ausrichtung spielen eine Rolle für die Wirtschaftlichkeit.

Achtung: Die Genehmigungsphase kann mehrere Monate bis über ein Jahr dauern – je nach Bundesland und Komplexität des Projekts.

Was kostet eine Freiflächen-PV-Anlage?

Die Kosten einer Freiflächen-Photovoltaikanlage hängen stark von ihrer Größe ab. Grundsätzlich gilt: Je größer die Anlage, desto günstiger wird der Preis pro kWp. Das liegt an Skaleneffekten bei Modulen, Technik und Bau.

Übersicht: Durchschnittskosten nach Anlagengröße

Quelle: Fraunhofer ISE, CPG Power

Was steckt hinter diesen Zahlen?

Die genannten Werte umfassen die reinen Baukosten inklusive Module, Wechselrichter, Unterkonstruktion und Montage. Aber: Weitere Posten müssen mitgedacht werden.

Typische Zusatzkosten (nicht im kWp-Preis enthalten)

- Netzanschluss: je nach Standort 850 € bis über 50.000 €

- Planung & Gutachten: 10.000–50.000 €, je nach Anlagengröße und Komplexität

- Wartung & Reinigung: jährlich etwa 10–20 €/kWp

- Versicherung: 100–300 €/Jahr für kleinere Anlagen

- Pacht (bei Fremdflächen): 5–15 €/kWp/Jahr

Diese Zahlen zeigen: Der Investitionsrahmen ist planbar – aber ohne Reserven für Nebenkosten sollte niemand einsteigen.

Wirtschaftlichkeit & Einspeisevergütung: Was bringt die Anlage ein?

Eine Freiflächen-PV-Anlage ist nicht nur ein Beitrag zur Energiewende, sondern auch ein handfestes Investment. Wie rentabel das Ganze ist, hängt vor allem von drei Faktoren ab: Vergütungssatz, Ertrag und laufende Kosten.

Einnahmequelle Nr. 1: EEG-Einspeisevergütung

Seit 2017 werden Freiflächenanlagen über ein Ausschreibungsverfahren gefördert. Der Zuschlag entscheidet, wie viel Cent pro eingespeister Kilowattstunde Sie erhalten.

Aktuelle Einspeisevergütungssätze gültig ab 01.02.2025:

Weiterführend: Photovoltaik-Einspeisevergütung

Wirtschaftlichkeitsfaktor: Stromgestehungskosten

Hier geht es darum, was der erzeugte Solarstrom tatsächlich kostet – also Investition, Betrieb und Wartung über die Lebensdauer gerechnet. Je niedriger die Gestehungskosten, desto profitabler die Einspeisung.

Typische Stromgestehungskosten

3–6 ct/kWh

Quelle: Fraunhofer ISE – Stromgestehungskosten

Amortisationszeit: Wann ist die Anlage bezahlt?

Je nach Größe und Standort amortisiert sich eine Freiflächenanlage typischerweise innerhalb von 7 bis 11 Jahren. Danach fließt der erzeugte Strom fast komplett als Gewinn – bei einer Laufzeit von rund 20–25 Jahren.

Was beeinflusst die Amortisation?

- Anlagengröße (Skaleneffekte!)

- Eigenkapital vs. Fremdfinanzierung

- Wartungsaufwand & Versicherung

- Strompreis & Vergütungshöhe

- Effizienz der Module & Ertragslage

Einnahmevarianten im Überblick

- Einspeisevergütung (EEG): feste Vergütung pro kWh über 20 Jahre

- Direktvermarktung: Verkauf an der Strombörse – steuerpflichtig

- Eigenverbrauch: sinnvoll bei Eigenbedarf (z. B. Landwirtschaft, Industrie)

Gut zu wissen: Die Managementprämie bei Direktvermarktung ist steuerfrei – ein Pluspunkt bei der Kalkulation.

Beispielrechnungen für Investoren: Was bleibt unterm Strich?

Ob für einen mittelständischen Betrieb, einen Landbesitzer oder eine Energiegenossenschaft – konkrete Zahlen helfen, den finanziellen Rahmen einer Freiflächenanlage realistisch einzuschätzen.

Beispiel 1: 1 MWp-Anlage – das Mittelklasse-Investment

Annahmen:

- Investitionskosten: 850.000 €

- Jahresertrag: 1.000.000 kWh

- EEG-Vergütung: 7 ct/kWh

Je nach Finanzierung, Strompreis und Standort kann sich die Amortisationszeit verkürzen oder verlängern.

Beispiel 2: 10 MWp-Großanlage – Skalenvorteile nutzen

Annahmen:

- Investitionskosten: 7.000.000 €

- Ertrag: 10.000.000 kWh/Jahr

- Vergütung: 6,5 ct/kWh

Größere Anlagen profitieren von besseren Einkaufskonditionen, niedrigeren kWp-Kosten und effizienteren Betriebsabläufen. Für institutionelle Investoren oder Energiedienstleister ein klarer Renditevorteil. Die Zahlen zeigen: Wer langfristig denkt, kann mit Freiflächenanlagen solide und planbar investieren.

[CTA]

Förderung & steuerliche Aspekte: Mehr rausholen mit Planung

Freiflächenanlagen werden nicht nur über das EEG gefördert. Auch über KfW-Kredite und steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten lassen sich Investitionen effizient strukturieren. Hier lohnt sich der zweite Blick – gerade bei größeren Projekten.

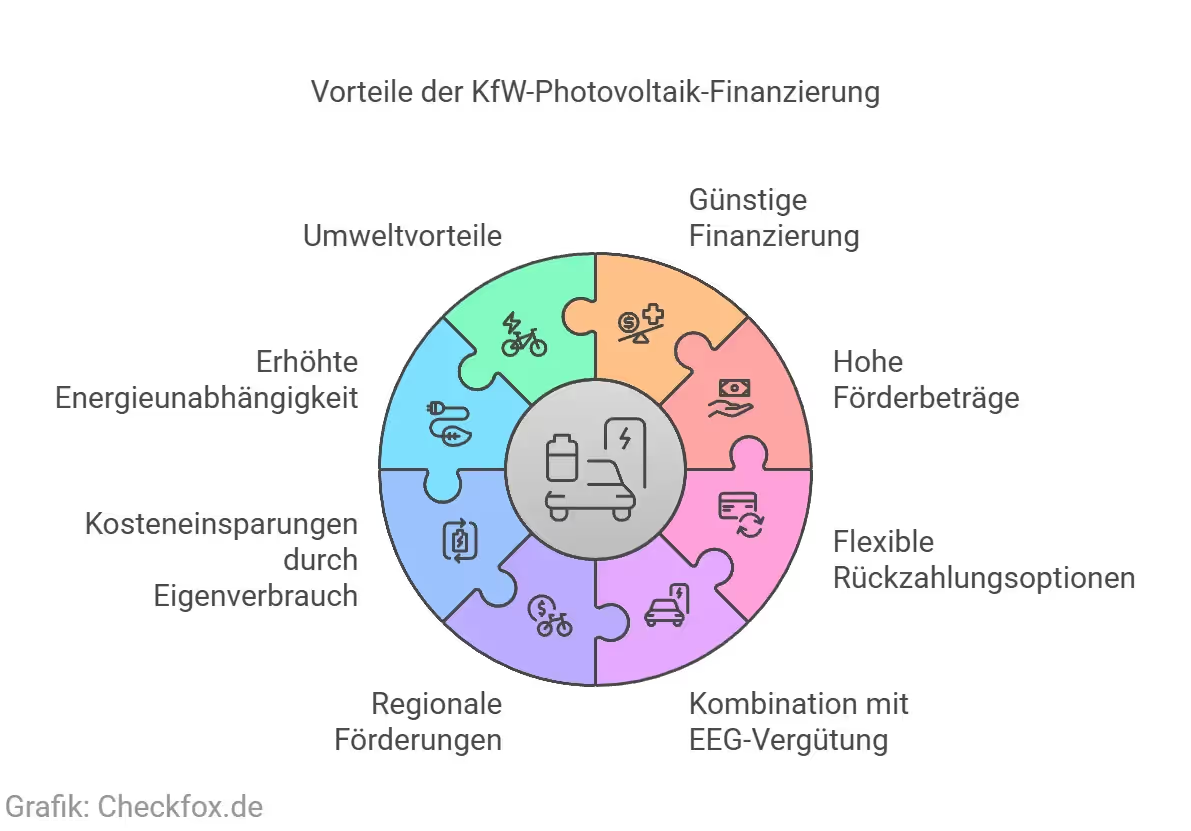

Förderprogramme: KfW 270 im Fokus

Das Programm „Erneuerbare Energien – Standard (270)“ bietet:

- Zinsgünstige Kredite bis 150 Mio. €

- Für PV-Anlagen jeder Größe

- Optional mit Tilgungszuschuss bei bestimmten Projektarten

- Kombinierbar mit EEG-Vergütung

Zielgruppe: Unternehmen, Freiberufler, Landwirte und Kommunen.

Weiterführend: KfW-Förderung für Photovoltaik

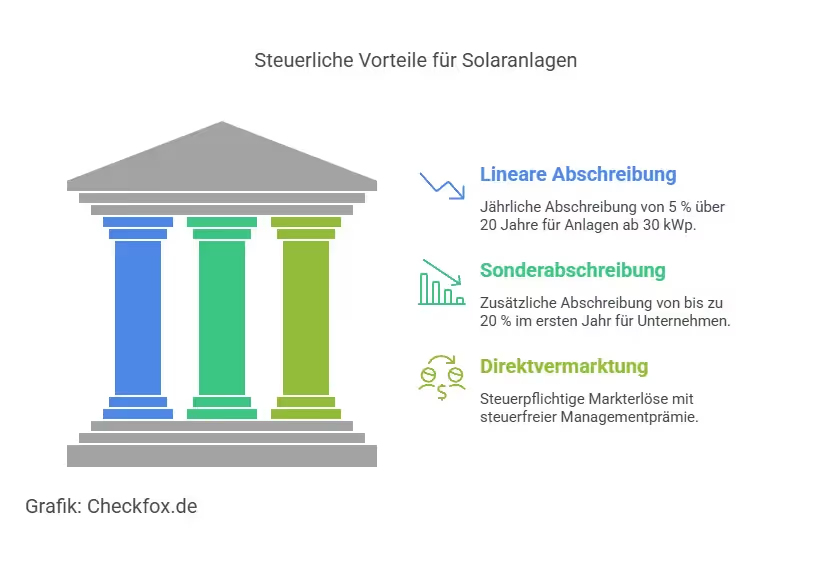

Steuerliche Vorteile clever nutzen

1. Lineare Abschreibung (§ 7 EStG):

- Gilt für Anlagen ab 30 kWp

- 20 Jahre Nutzungsdauer: jährliche Abschreibung von 5 %

- Mindert die steuerliche Belastung in der Gewinnermittlung

2. Sonderabschreibung für Unternehmen:

- Nach § 7g EStG möglich

- Bis zu 20 % zusätzliche Abschreibung im ersten Jahr

- Interessant bei hoher Steuerlast

3. Direktvermarktung:

- Markterlöse sind steuerpflichtig

- Managementprämie bleibt steuerfrei

Diese Kombination aus staatlicher Förderung und steuerlicher Entlastung verbessert die Kapitalrendite deutlich – vor allem in Verbindung mit guter Planung und Standortwahl.

Weiterführend: PV-Anlage und die Mehrwertsteuer

Fazit: Wann lohnt sich eine Freiflächenanlage – und für wen?

Eine Freiflächen-Photovoltaikanlage ist kein Schnellschuss, sondern ein langfristiges Investment. Aber eines, das sich richtig lohnen kann – wenn die Rahmenbedingungen stimmen.

Ab wann rechnet es sich?

- Ab etwa 100 kWp wird es wirtschaftlich interessant.

- Größere Anlagen (> 500 kWp) profitieren von besseren kWp-Preisen, mehr Planungseffizienz und günstigeren Wartungskosten pro Einheit.

- Die Amortisationszeit liegt zwischen 7 und 11 Jahren, bei gutem Standort, passender Förderung und durchdachter Finanzierung.

Für wen lohnt sich der Einstieg besonders?

- Landbesitzer mit wenig ertragreichem Ackerland: Besonders in „benachteiligten Gebieten“ oder bei Randstreifen kann PV eine ertragsstarke Alternative zur klassischen Landwirtschaft sein.

- Kommunen & Energiegenossenschaften: Einnahmen durch Stromverkauf oder Bürgerbeteiligung, Förderung nachhaltiger Entwicklung vor Ort.

- Gewerbe & Industrie: Eigenverbrauchsmodelle, Steuerersparnisse und Imagegewinn.

- Investoren: Planbare Renditen, stabile Einnahmequellen und staatliche Förderung.

Besonders spannend wird es mit Agri-PV, wo landwirtschaftliche Nutzung und Energiegewinnung Hand in Hand gehen.

Der Schlüssel zum Erfolg

- Fläche,

- Finanzierung

- und Fachwissen.

Wenn Sie diese drei Punkte richtig kombinieren – und sich mit dem Netzanschluss, der Genehmigung und Vergütung auskennen – haben Sie sehr gute Chancen auf ein solides, nachhaltiges Investment. Mithilfe unserer unabhängigen Expertenberatung können Sie eine fundierte Entscheidung treffen und die optimale Photovoltaikanlage für Ihre Bedürfnisse finden.

[CTA]

Häufig gestellte Fragen

Wie hoch sind die laufenden Kosten?

Die jährlichen Betriebskosten liegen bei etwa 1–2 % der Investitionskosten. Darin enthalten sind Wartung, Reinigung, Versicherung und ggf. Monitoring-Systeme. Für kleinere Anlagen macht das etwa 10–20 €/kWp/Jahr aus. Quelle: echtsolar.de

Muss ich die Fläche selbst besitzen?

Nein. Sie können auch auf gepachteten Flächen bauen. Typische Pachtkosten liegen bei 5–15 €/kWp/Jahr, je nach Lage, Laufzeit und Ertragserwartung. Quelle: Aceflex – Pachtpreise im Vergleich

Gibt es Förderprogramme?

Ja, etwa das KfW-Programm 270, das zinsgünstige Kredite für Freiflächenanlagen mit bis zu 150 Mio. € pro Projekt bietet. Förderfähig sind Unternehmen, Landwirtschaft, Kommunen und mehr.

Wie lange dauert Genehmigung & Bau?

Die Genehmigungsdauer kann – abhängig vom Standort, Umweltprüfung und Gemeinde – mehrere Monate bis über ein Jahr betragen. Der Bau selbst dauert meist nur wenige Monate, wenn Netzanschluss und Technik stehen. Quelle: CPG Power