Wussten Sie, dass eine Wärmepumpe bis zu 75 % der Heizenergie einfach aus der Umwelt zieht – ganz ohne Öl oder Gas? Während klassische Heizsysteme immer teurer und klimaschädlicher werden, sind Wärmepumpen eine clevere, nachhaltige und oft sogar günstigere Alternative. Aber lohnt sich das wirklich für Sie?

Wir klären auf wann eine Wärmepumpe Sinn macht – und wann eher nicht, welche Kosten und Fördermöglichkeiten es gibt und wie viel Energie und Geld Sie langfristig sparen können. Mit aktuellen Zahlen, praxisnahen Beispielen und klaren Berechnungen helfen wir Ihnen, eine fundierte Entscheidung zu treffen.

Wichtige Erkenntnisse

- Wärmepumpen sind effizient und klimafreundlich – Sie holen sich bis zu 75 % der Heizenergie direkt aus der Umwelt und senken CO₂-Emissionen deutlich. Gut fürs Klima, gut für den Geldbeutel!

- Hohe Anschaffungskosten? Kein Drama! – Staatliche Förderungen übernehmen oft bis zu 70 % der Kosten, sodass Wärmepumpen preislich mit Gasheizungen mithalten können.

- Langfristig günstiger als Öl und Gas – Weil Wärmepumpen wenig Energie verbrauchen und unabhängig von schwankenden Öl- und Gaspreisen sind, zahlt sich die Investition meist nach 10–15 Jahren aus.

- Effizienz hängt vom Haus ab – Je besser die Dämmung, desto mehr sparen Sie. Perfekt sind Fußbodenheizungen oder großflächige Niedertemperatur-Heizkörper.

- Auch für Altbauten machbar – Dank moderner Hochtemperatur-Wärmepumpen können sogar ältere Heizkörper weiter genutzt werden, solange das Haus zumindest etwas gedämmt ist.

- Mit Photovoltaik noch smarter – Wer eigenen Solarstrom nutzt, kann die Betriebskosten um bis zu 50 % senken. Sonnenenergie heizt dann nicht nur das Haus, sondern auch das Sparschwein.

- Mythen? Abgehakt! – Wärmepumpen laufen auch bei Minusgraden, sind nicht zu laut und überlasten das Stromnetz nicht.

Wie funktioniert eine Wärmepumpe? (Erweiterte Funktionsweise)

Eine Wärmepumpe nutzt Energie aus der Umwelt – also aus Luft, Erde oder Grundwasser –, um Gebäude effizient zu beheizen. Klingt fast ein bisschen nach Magie, oder? Tatsächlich steckt dahinter ein cleveres Prinzip: Die Wärmepumpe funktioniert wie ein umgekehrter Kühlschrank. Statt Wärme aus dem Inneren nach draußen zu transportieren (wie beim Kühlschrank), entzieht sie der Umgebung Energie, verstärkt diese und bringt sie ins Haus.

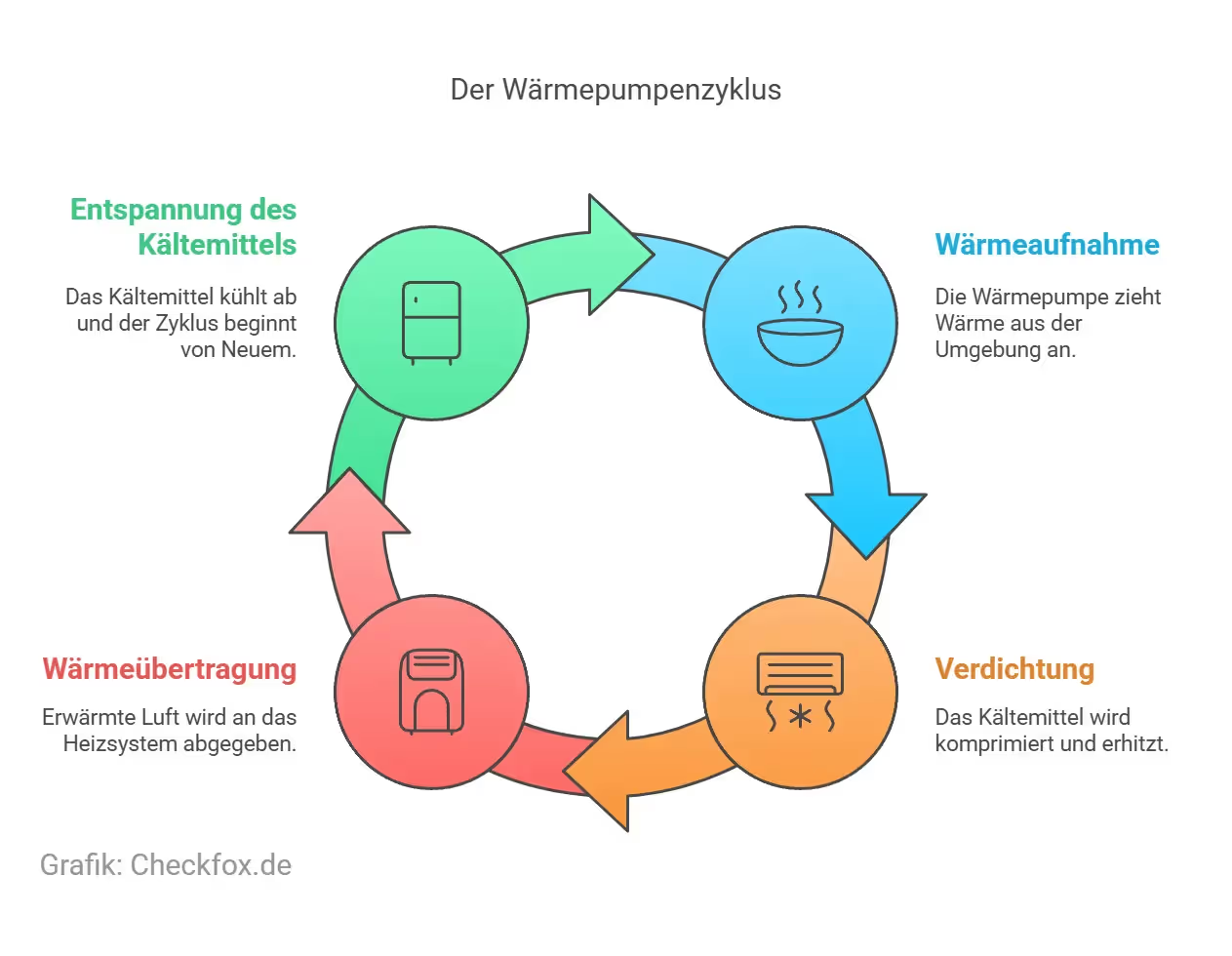

Das Grundprinzip – Schritt für Schritt erklärt

1. Wärmeaufnahme – Die Wärmepumpe zieht Energie aus der Luft, dem Wasser oder der Erde. Selbst im Winter reicht diese Restwärme aus!

2. Verdichtung & Temperaturerhöhung – Ein spezielles Kältemittel verdampft und wird im Verdichter stark komprimiert. Dadurch steigt die Temperatur.

3. Wärmeübertragung – Die gewonnene Wärme wird über einen Wärmetauscher an das Heizsystem abgegeben – sei es eine Fußbodenheizung oder Heizkörper.

4. Kältemittel-Rückführung – Das Kältemittel entspannt sich, kühlt wieder ab und der Kreislauf startet von Neuem.

Die wichtigsten Komponenten einer Wärmepumpe

Arten von Wärmepumpen und ihre Eigenschaften

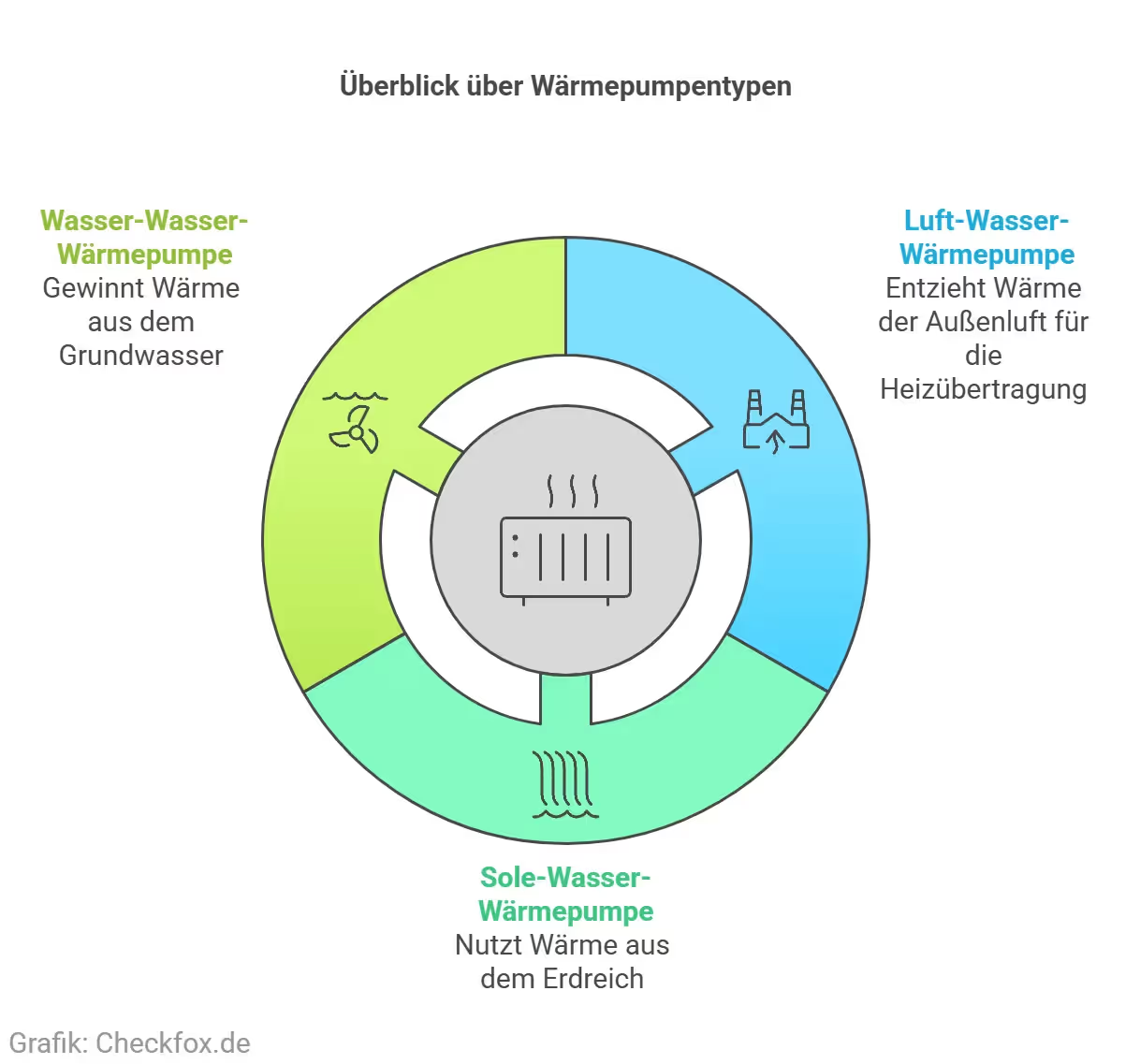

Je nach Energiequelle gibt es verschiedene Wärmepumpentypen:

Wichtig: Die Wahl des richtigen Systems hängt von den baulichen Gegebenheiten und der geplanten Nutzung ab.

Wie effizient ist eine Wärmepumpe? – Die Jahresarbeitszahl (JAZ) erklärt

Die Wirtschaftlichkeit einer Wärmepumpe wird über die Jahresarbeitszahl (JAZ) gemessen. Klingt technisch, ist aber eigentlich ganz einfach: Die JAZ gibt an, wie viel Heizenergie eine Wärmepumpe im Verhältnis zum eingesetzten Strom liefert. Je höher die Zahl, desto effizienter das System.

- JAZ < 3,0 → Nicht optimal – Die Wärmepumpe verbraucht zu viel Strom.

- JAZ 3,0 – 4,5 → Gute Effizienz – Hier läuft alles wirtschaftlich.

- JAZ > 4,5 → Sehr effizient – Die Wärmepumpe arbeitet extrem sparsam.

Rechenbeispiel: Lohnt sich eine Wärmepumpe wirklich?

Nehmen wir an, ein Haushalt braucht 12.000 kWh Wärme pro Jahr. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe hat eine JAZ von 4,0 – das heißt, sie erzeugt viermal so viel Wärme, wie sie an Strom benötigt.

Für die Wärmepumpe:

- Stromverbrauch: 12.000 kWh ÷ 4,0 = 3.000 kWh pro Jahr

- Kosten (bei 35 Cent/kWh): 3.000 kWh × 0,35 € = 1.050 € Heizkosten/Jahr

Zum Vergleich: Gasheizung (80 % Wirkungsgrad, 10 Cent/kWh):

- Gasverbrauch: 12.000 kWh ÷ 0,8 = 15.000 kWh Gas/Jahr

- Kosten (bei 10 Cent/kWh): 15.000 kWh × 0,10 € = 1.500 € Heizkosten/Jahr

Einsparung mit der Wärmepumpe: 450 € pro Jahr!

Natürlich sind die Anschaffungskosten einer Wärmepumpe höher als bei einer Gasheizung. Aber dieses Beispiel zeigt: Langfristig kann sich die Investition richtig lohnen!

Wann lohnt sich eine Wärmepumpe?

Ob eine Wärmepumpe die richtige Wahl ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich sind sie eine der energieeffizientesten Heizlösungen, aber unter bestimmten Bedingungen arbeiten sie besonders wirtschaftlich und nachhaltig.

Wann eine Wärmepumpe besonders sinnvoll ist

Eine Wärmepumpe rechnet sich vor allem, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

Niedrige Vorlauftemperaturen

- Je niedriger die benötigte Heiztemperatur, desto effizienter läuft die Wärmepumpe.

- Ideal sind Vorlauftemperaturen unter 50 °C – das klappt besonders gut mit Fußbodenheizungen oder großflächigen Heizkörpern.

Gute Gebäudedämmung

- Je besser die Dämmung, desto weniger Heizenergie wird benötigt.

- Neubauten und sanierte Altbauten sind daher perfekt für Wärmepumpen, da sie den Wärmeverlust gering halten.

Günstiger Strom oder eigener Solarstrom

- Wärmepumpenstromtarife können die Betriebskosten senken. Noch besser: Eine eigene Photovoltaikanlage – sie macht die Wärmepumpe besonders rentabel, weil sie mit selbst produziertem Strom läuft.

Attraktive Förderungen

- Der Staat unterstützt Wärmepumpen großzügig – mit bis zu 70 % Zuschuss auf die Investitionskosten! Förderprogramme wie KfW oder BAFA helfen, die Anschaffungskosten deutlich zu reduzieren.

Wann eine Wärmepumpe weniger Sinn macht

Schlechte Dämmung

- Wenn das Gebäude kaum isoliert ist, muss die Wärmepumpe mit hohen Temperaturen arbeiten.

- Das frisst Energie und macht die Sache unwirtschaftlich.

Hohe Strompreise ohne Alternativen

- Ohne speziellen Wärmepumpentarif oder eine Photovoltaikanlage könnten die Stromkosten zu hoch ausfallen.

Fehlende Genehmigungen

- Besonders Wasser-Wasser-Wärmepumpen benötigen behördliche Genehmigungen zur Nutzung von Grundwasser.

- Wenn das nicht klappt, muss auf eine andere Art der Wärmepumpe umgeschwenkt werden.

Praxisbeispiele: Wärmepumpe im Neubau vs. Altbau

Fazit: In Neubauten ist eine Wärmepumpe nahezu immer sinnvoll. In Altbauten hängt es von Sanierungsmaßnahmen und Heizsystemen ab.

Weiterführend: Was kostet eine Wärmepumpe im Altbau?

Kosten & Wirtschaftlichkeit

Die langfristige Wirtschaftlichkeit einer Wärmepumpe wird durch Anschaffungs-, Installations- und Betriebskosten sowie staatliche Förderungen beeinflusst.

Anschaffungskosten einer Wärmepumpe

Die Gesamtkosten für eine Wärmepumpe variieren je nach Typ und Installationsaufwand.

Luft-Wasser-Wärmepumpen sind am günstigsten in der Anschaffung und daher besonders verbreitet. Sole-Wasser-Wärmepumpen und Wasser-Wasser-Wärmepumpen sind effizienter, aber teurer in der Installation.

Betriebskosten & Stromverbrauch

Der jährliche Stromverbrauch einer Wärmepumpe hängt von der Jahresarbeitszahl (JAZ) ab.

Formel zur Berechnung des Stromverbrauchs:

Stromverbrauch (kWh/Jahr) = Heizenergiebedarf (kWh/Jahr) geteilt durch die JAZ

Beispielrechnung für ein Einfamilienhaus mit einem Heizbedarf von 12.000 kWh/Jahr:

Je höher der JAZ-Wert, desto geringer der Stromverbrauch und die jährlichen Betriebskosten.

Amortisation: Wann rechnet sich eine Wärmepumpe?

Die Rentabilität der Wärmepumpe ergibt sich aus den eingesparten Heizkosten gegenüber einer fossilen Heizung.

Berechnung der Amortisationszeit:

Amortisationszeit = Mehrkosten der Wärmepumpe geteilt durch die jährliche Ersparnis gegenüber der Gasheizung.

Beispiel:

- Mehrkosten der Wärmepumpe: 13.000 € - 9.000 € = 4.000 €

- Jährliche Ersparnis: 1.500 € - 1.200 € = 300 €

- Amortisationszeit: 4.000 € ÷ 300 € = 13,3 Jahre

Mit höheren Förderungen oder günstigem Wärmepumpenstrom kann sich die Investition bereits nach 10 Jahren lohnen.

Zwischenfazit: Ist eine Wärmepumpe wirtschaftlich?

Ja, wenn:

- Eine gute Dämmung und niedrige Vorlauftemperaturen vorhanden sind.

- Staatliche Förderungen genutzt werden.

- Der Haushaltsstromtarif entsprechend optimiert wird.

Nein, wenn:

- Das Gebäude hohe Vorlauftemperaturen benötigt.

- Kein Zugang zu Fördermitteln besteht.

- Der Strompreis zu hoch ist.

Die Wärmepumpe ist in jedem Fall eine langfristige Investition. Bei optimalen Bedingungen kann sich die Anschaffung in 10–15 Jahren amortisieren und langfristig Heizkosten senken.

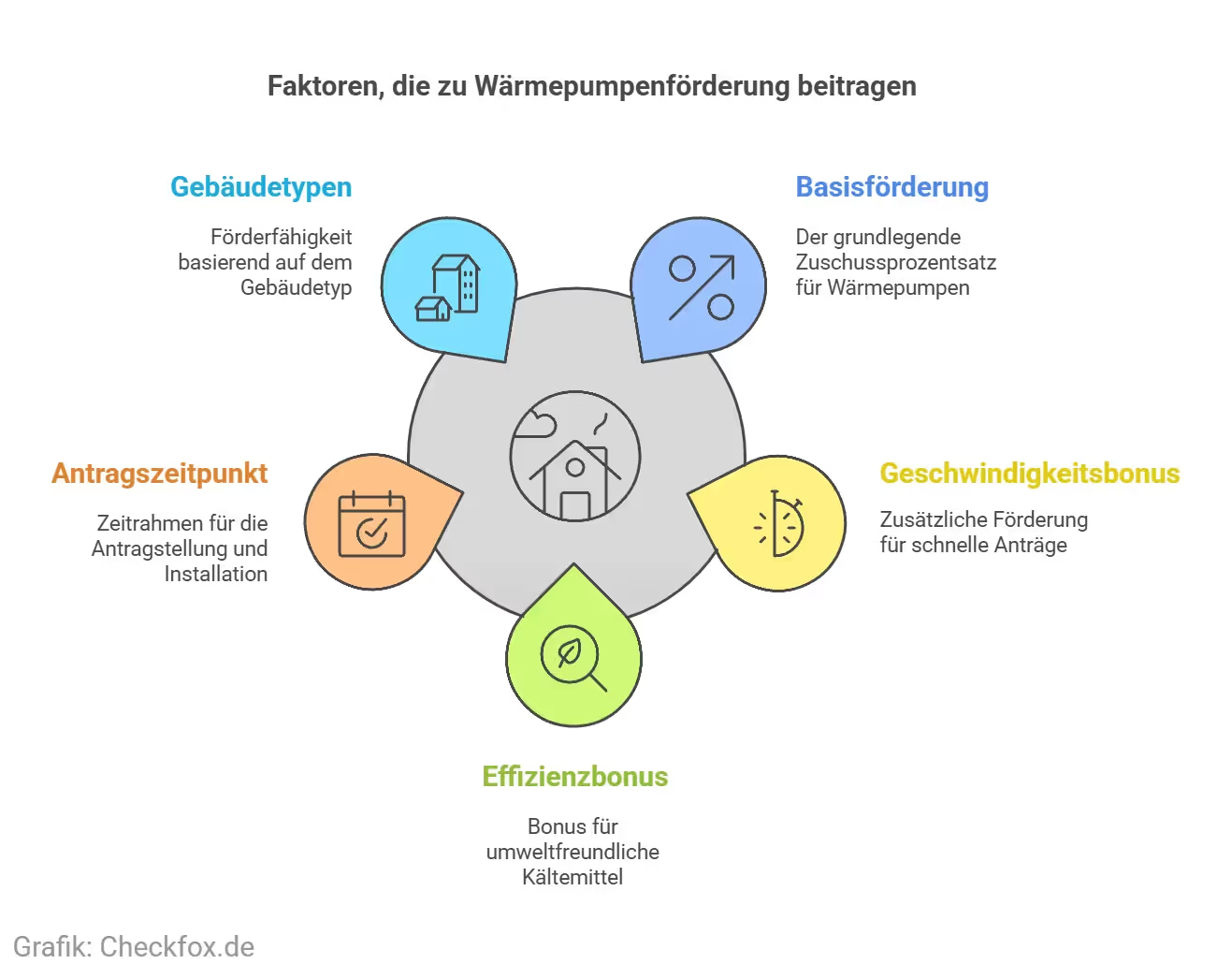

Förderungen & finanzielle Anreize für Wärmepumpen

Der Umstieg auf eine Wärmepumpe wird in Deutschland großzügig gefördert, um klimafreundliches Heizen attraktiver zu machen und die Energiewende voranzutreiben. Hier finden Sie einen Überblick über die aktuellen Fördermöglichkeiten – und wie Sie das Beste für sich herausholen können.

Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)

Die BEG-Förderung ist das wichtigste staatliche Programm für energieeffiziente Heizsysteme. Es bietet hohe Zuschüsse für den Einbau von Wärmepumpen.

Wie hoch ist die Förderung?

- Basisförderung: 30 % Zuschuss auf die förderfähigen Kosten für eine effiziente Wärmepumpe.

Zusätzliche Boni:

- Wärmepumpen-Bonus – Für besonders effiziente Modelle gibt es eine Extra-Förderung.

- Klimageschwindigkeits-Bonus – Wer sein Projekt schnell umsetzt, kann zusätzlich profitieren.

- Einkommensbonus – Haushalte mit einem zu versteuernden Einkommen unter 40.000 € pro Jahr erhalten weitere 30 % Zuschuss.

Maximale Förderung: Durch die Kombination der Basisförderung mit Boni sind bis zu 70 % der förderfähigen Kosten möglich!

Wie stelle ich einen Antrag?

Anträge können online bei der KfW über das "Meine KfW-Portal" gestellt werden. Wichtig: Der Antrag muss vor Beginn der Maßnahme gestellt werden. Erst nach der Zusage kann mit dem Einbau begonnen werden.

Regionale Förderprogramme

Neben der bundesweiten Förderung bieten einige Bundesländer zusätzliche Zuschüsse. Hier zwei Beispiele:

Hamburg (ab Februar 2025)

- Die Stadt stockt die Bundesförderung um weitere 20 % auf.

- So sind bis zu 55 % der Investitionskosten als Zuschuss möglich.

Nordrhein-Westfalen (NRW)

- Über das Programm progres.nrw gibt es bis zu 25 % Förderung, mit maximal 21.000 € Zuschuss.

- In Kombination mit der BEG-Förderung sind bis zu 60 % Gesamtförderung möglich.

Informieren Sie sich über die Wärmepumpen-Fördermöglichkeiten vor Ort

- Wärmepumpen-Förderung in Berlin

- Wärmepumpen-Förderung in Bayern

- Wärmepumpen-Förderung in Niedersachsen

- Wärmepumpen-Förderung in Nordrhein-Westfalen

- Wärmepumpen-Förderung in Hessen

Aktuelle Entwicklungen & Ausblick

Laut dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) laufen die BEG-Förderprogramme auch 2025 ohne Unterbrechung weiter. Da sich künftige Haushaltsplanungen auf die Förderhöhe auswirken könnten, lohnt es sich, geplante Investitionen nicht zu lange aufzuschieben.

Weiterführend: Förderung der Wärmepumpe

Praktische Beispiele & Erfahrungsberichte

Erfahrungsberichte von Nutzern und Testergebnisse unabhängiger Institute bieten wertvolle Einblicke in die Praxis und können bei der Entscheidungsfindung helfen.

Erfahrungen von Verbrauchern

Viele Verbraucher teilen ihre Erfahrungen mit Wärmepumpen in Online-Foren und auf Fachportalen. Besonders in gut gedämmten Häusern und in Kombination mit Fußbodenheizungen berichten Nutzer häufig von positiven Erlebnissen. Gleichzeitig gibt es aber auch Stimmen, die auf erhöhte Stromkosten hinweisen – vor allem dann, wenn eine Wärmepumpe in einem weniger geeigneten Gebäude installiert wurde.

Wichtig zu wissen: Erfahrungsberichte sind wertvoll, sollten aber immer im Zusammenhang mit den individuellen Gegebenheiten betrachtet werden.

Testergebnisse von Stiftung Warentest

Die Stiftung Warentest hat verschiedene Luft-Wasser-Wärmepumpen unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Vier von sechs Modellen erhielten die Note „gut“.

Testsieger: Viessmann Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A10

Ebenfalls gut bewertet: Modelle von Wolf, Stiebel Eltron und Vaillant

Fallbeispiel: Familie Müller aus Bayern

Ausgangssituation:

- Einfamilienhaus, Baujahr 1995

- Wohnfläche: 150 m²

- Bisherige Heizung: Gasheizung

Maßnahmen:

- Installation einer Luft-Wasser-Wärmepumpe

- Zusätzliche Dämmung von Dach und Fassade

- Umstellung auf Fußbodenheizung im Erdgeschoss

Ergebnisse nach einem Jahr:

- Energieverbrauch gesenkt um 25 %

- Betriebskosten um 600 € pro Jahr reduziert

- Komfortgewinn: Konstante Raumtemperaturen und ein angenehmes Raumklima

Fazit der Familie Müller:

"Die Umstellung auf die Wärmepumpe war eine lohnende Investition. Neben den finanziellen Einsparungen genießen wir das angenehme Wohnklima – und es fühlt sich gut an, aktiv zum Klimaschutz beizutragen."

Technische Voraussetzungen & Optimale Heizungsbedingungen

Für einen effizienten Betrieb von Wärmepumpen sind bestimmte technische Voraussetzungen sowie optimale Heizungsbedingungen essenziell. Diese beeinflussen maßgeblich die Effizienz und die Wirtschaftlichkeit des Systems.

Wärmequellen und ihre Eignung

Wärmepumpen nutzen verschiedene Quellen aus der Umwelt, um Wärme für Ihr Zuhause bereitzustellen. Welche Wärmequelle am besten geeignet ist, hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab.

- Luft – Luft-Wasser-Wärmepumpen entziehen der Außenluft Wärme. Sie sind vergleichsweise einfach zu installieren, allerdings sinkt ihre Effizienz bei sehr niedrigen Temperaturen.

- Erdreich – Sole-Wasser-Wärmepumpen nutzen die konstante Temperatur des Erdreichs. Dafür werden Erdsonden oder Flächenkollektoren benötigt, was den Installationsaufwand erhöht. Dafür punkten sie mit hoher Effizienz – auch im Winter.

- Grundwasser – Wasser-Wasser-Wärmepumpen entziehen Wärme aus dem Grundwasser. Sie arbeiten besonders effizient, erfordern jedoch behördliche Genehmigungen für die Nutzung des Grundwassers.

Das Heizsystem und die Vorlauftemperatur

Die Effizienz einer Wärmepumpe hängt stark von der Vorlauftemperatur des Heizsystems ab. Grundsätzlich gilt: Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe.

Ideal für Wärmepumpen:

- Fußbodenheizungen oder großflächige Niedertemperatur-Heizkörper – sie kommen mit einer Vorlauftemperatur von 30–35 °C aus.

Herausforderung mit klassischen Heizkörpern:

- Ältere, konventionelle Heizkörper benötigen oft höhere Temperaturen, was die Effizienz der Wärmepumpe verringert.

Warum eine gute Dämmung wichtig ist

Eine gut gedämmte Gebäudehülle sorgt dafür, dass weniger Wärme verloren geht. Dadurch kann die Wärmepumpe mit niedrigeren Vorlauftemperaturen arbeiten, was die Effizienz steigert und Betriebskosten senkt.

In schlecht gedämmten Gebäuden muss die Wärmepumpe mehr leisten, um die gewünschten Raumtemperaturen zu erreichen. Das erhöht den Stromverbrauch und senkt den Wirkungsgrad.

Hydraulischer Abgleich – für eine gleichmäßige Wärmeverteilung

Ein hydraulischer Abgleich stellt sicher, dass die Wärme im Haus gleichmäßig verteilt wird. Er verhindert, dass einige Räume zu heiß oder zu kalt werden, was den Energieverbrauch senkt und die Effizienz der Wärmepumpe erhöht.

Stromversorgung und günstige Tarife nutzen

Da Wärmepumpen mit Strom betrieben werden, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Betriebskosten zu optimieren:

- Spezielle Wärmepumpenstromtarife – Diese sind oft günstiger als Standardstromtarife.

- Photovoltaikanlage – Eine eigene Solaranlage kann die Stromkosten deutlich reduzieren.

- Stromspeicher – Erhöht die Nutzung des eigenen Solarstroms und macht unabhängiger von steigenden Strompreisen.

Stromverbrauch & Effizienzfaktoren

Der Stromverbrauch einer Wärmepumpe hängt von mehreren Faktoren ab, die ihre Effizienz beeinflussen. Je besser diese Bedingungen optimiert sind, desto weniger Strom wird benötigt.

Was beeinflusst den Stromverbrauch?

Jahresarbeitszahl (JAZ)

- Die JAZ gibt an, wie viel Wärme eine Wärmepumpe aus einer Kilowattstunde Strom erzeugt.

- Eine höhere JAZ bedeutet eine effizientere Anlage und somit niedrigere Stromkosten.

Vorlauftemperatur

- Je niedriger die Temperatur, mit der das Heizwasser durch die Leitungen fließt, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe.

- Optimal sind Temperaturen unter 50 °C – bei über 55 °C nimmt die Effizienz deutlich ab.

Wärmequellentemperatur

- Wärmepumpen nutzen Umweltwärme aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser.

- Je konstanter und höher die Temperatur dieser Quelle, desto effizienter arbeitet die Anlage.

- Besonders Erdwärme und Grundwasser bieten hier Vorteile.

Gebäudedämmung

- Je besser ein Gebäude gedämmt ist, desto weniger Heizenergie wird benötigt.

- Dadurch kann die Wärmepumpe mit geringeren Vorlauftemperaturen arbeiten, was den Stromverbrauch weiter reduziert.

Durchschnittlicher Stromverbrauch

Im Schnitt verbraucht eine Wärmepumpe etwa 35 bis 39 kWh pro Quadratmeter Wohnfläche im Jahr. Nachfolgend zeigen wir Ihnen eine Beispielrechnung für ein Einfamilienhaus mit 150 m² Wohnfläche und einem jährlichen Heizbedarf von 12.000 kWh:

Natürlich können individuelle Faktoren wie Dämmung, Heizsystem und Stromtarife den Verbrauch und die Kosten beeinflussen.

Zusätzliche Einschätzung zur CO₂-Einsparung

Der Umstieg auf eine Wärmepumpe spart nicht nur Kosten, sondern reduziert auch die CO₂-Emissionen erheblich.

CO₂-Einsparung im 20-Jahres-Vergleich

Studien zur Effizienz von Wärmepumpen

Laut einer Studie des Umweltbundesamtes sind bereits etwa die Hälfte aller Gebäude in Deutschland ohne große Anpassungen für den Einsatz von Wärmepumpen geeignet. Moderne Wärmepumpen können mittlerweile Vorlauftemperaturen von bis zu 75 °C erreichen, wodurch auch Bestandsgebäude zunehmend profitieren.

Eine weitere Untersuchung zeigt, dass die Effizienz der Wärmepumpe maßgeblich von zwei Faktoren abhängt:

- Temperatur der Wärmequelle (höher = besser)

- Vorlauftemperatur des Heizsystems (niedriger = besser)

Fazit: Je besser die Bedingungen, desto sparsamer arbeitet die Wärmepumpe – und desto niedriger sind die Betriebskosten.

Hinweis: Die hier dargestellten Werte dienen als Richtwerte. Der tatsächliche Stromverbrauch und die Effizienz einer Wärmepumpe können somit je nach individuellen Gegebenheiten variieren.

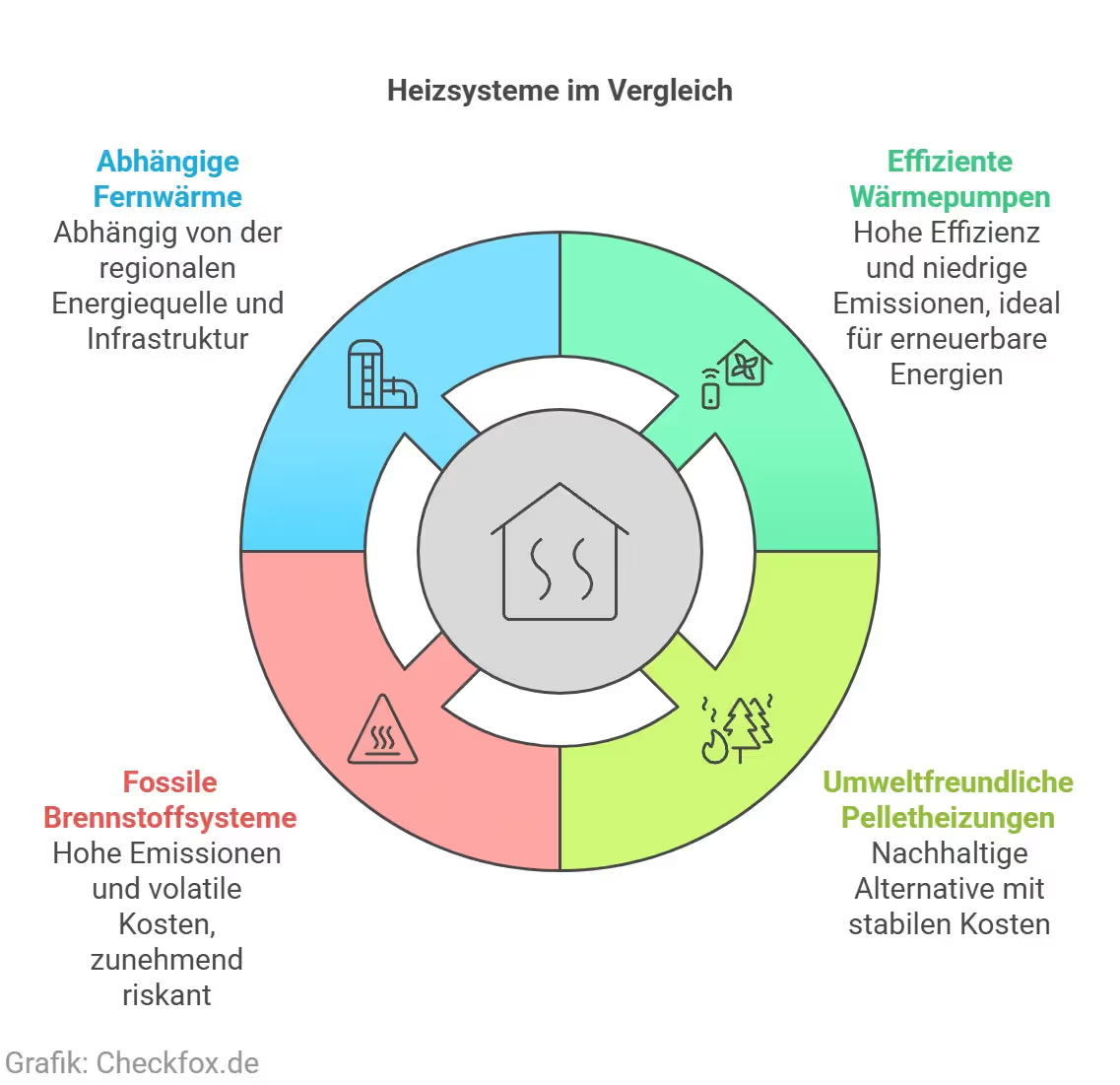

Vergleich: Wärmepumpe vs. Gas, Öl, Pellets & Fernwärme

Bei der Wahl des passenden Heizsystems spielen die Faktoren Energieeffizienz, Anschaffungs- und Betriebskosten sowie Umweltauswirkungen eine entscheidende Rolle. Nachfolgend vergleichen wir die Wärmepumpe mit anderen gängigen Heizsystemen, um Ihnen eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu bieten.

Wärmepumpen zeichnen sich durch eine signifikante CO₂-Einsparung und stabile Heizkosten aus, während fossile Heizsysteme sowohl hohe Emissionen als auch steigende Betriebskosten aufweisen.

Wärmepumpe – Effizient und klimafreundlich

- Energieeffizienz: Moderne Wärmepumpen erreichen Wirkungsgrade (COP) von 3 bis 5. Das bedeutet, dass sie aus einer Kilowattstunde Strom bis zu fünf Kilowattstunden Wärme erzeugen – eine der effizientesten Heizmethoden überhaupt.

- Anschaffungskosten: Die Investition ist höher als bei fossilen Heizsystemen, doch staatliche Förderungen können die Kosten erheblich senken.

- Betriebskosten: Dank hoher Effizienz und der Möglichkeit, Ökostrom oder selbst erzeugten Solarstrom zu nutzen, sind die laufenden Kosten gering.

- CO₂-Emissionen: Nahezu null, wenn Ökostrom verwendet wird – ein großer Vorteil für die Umwelt.

Gasheizung – Bewährte Technik, aber fossiler Brennstoff

- Energieeffizienz: Moderne Gas-Brennwertheizungen nutzen nicht nur die Wärme der Verbrennung, sondern auch die Abgase, wodurch sie eine hohe Effizienz erreichen.

- Anschaffungskosten: Vergleichsweise moderate Investitionskosten, niedriger als bei Wärmepumpen oder Pelletheizungen.

- Betriebskosten: Stark abhängig vom Gaspreis, der in den letzten Jahren schwankungsanfällig war.

- CO₂-Emissionen: Deutlich höher als bei erneuerbaren Heizsystemen.

Ölheizung – Fossil, teuer und nicht mehr zeitgemäß

- Energieeffizienz: Ähnlich wie die Gasheizung, allerdings mit einem noch höheren CO₂-Ausstoß.

- Anschaffungskosten: Auf einem ähnlichen Niveau wie Gasheizungen.

- Betriebskosten: Stark abhängig von Ölpreisschwankungen – ein wirtschaftliches Risiko.

- CO₂-Emissionen: Sehr hoch, weshalb Öl als Heizquelle zunehmend an Bedeutung verliert.

Pelletheizung – Nachhaltig, aber mit hohen Anfangskosten

- Energieeffizienz: Sehr effizient durch die Verbrennung von Holzpellets.

- Anschaffungskosten: Höher als bei Gas- oder Ölheizungen, doch durch staatliche Förderungen oft erschwinglicher.

- Betriebskosten: Stabiler als bei fossilen Brennstoffen und oft günstiger als Gas oder Öl.

- CO₂-Emissionen: Gering, da nur so viel CO₂ freigesetzt wird, wie die Bäume beim Wachsen aufgenommen haben – eine klimafreundliche Alternative.

Fernwärme – Abhängig von der Energiequelle

- Energieeffizienz: Hängt stark davon ab, wie das Fernwärmenetz gespeist wird – z. B. durch erneuerbare Energien oder fossile Brennstoffe.

- Anschaffungskosten: Gering, da keine eigene Heizungsanlage benötigt wird.

- Betriebskosten: Variabel – abhängig vom Anbieter und der jeweiligen Preisgestaltung des Fernwärmenetzes.

- CO₂-Emissionen: Sehr unterschiedlich, je nachdem, welche Energiequelle das Netz nutzt.

Vergleich der Heizsysteme

Fazit – Welches Heizsystem lohnt sich?

- Wärmepumpen sind extrem effizient, nahezu emissionsfrei und langfristig kostengünstig – besonders in Kombination mit Ökostrom oder Photovoltaik. Zwar sind die Anschaffungskosten höher, aber staatliche Förderungen machen den Umstieg attraktiver.

- Pelletheizungen bieten eine umweltfreundliche Alternative mit stabilen Betriebskosten, sind aber mit höheren Investitionen verbunden.

- Gas- und Ölheizungen sind bewährte Technologien, jedoch mit hohen CO₂-Emissionen und steigender Kostenunsicherheit durch volatile Brennstoffpreise.

- Fernwärme kann eine gute Option sein, hängt aber stark von der Energiequelle des jeweiligen Netzes ab – daher lohnt sich ein genauer Blick auf die regionalen Bedingungen.

Kurz gesagt: Wärmepumpen und Pelletheizungen sind zukunftssichere Lösungen, während fossile Heizsysteme zunehmend an Bedeutung verlieren. Wer auf nachhaltiges und kosteneffizientes Heizen setzen möchte, ist mit einer Wärmepumpe oder einer gut geplanten Pelletheizung auf der sicheren Seite.

Häufige Missverständnisse & Mythen aufgeklärt

Mythos 1: Wärmepumpen überlasten das Stromnetz?

Falsch! Auch wenn Wärmepumpen mit Strom betrieben werden, sind sie keine Gefahr für das Stromnetz. Dank moderner Lastmanagement-Systeme kann ihr Stromverbrauch intelligent gesteuert werden. Zudem lassen sie sich so programmieren, dass sie genau dann laufen, wenn besonders viel erneuerbare Energie im Netz vorhanden ist.

Warum Wärmepumpen das Netz nicht überlasten

- Nutzung von günstigen Tarifzeiten: Viele Haushalte mit Wärmepumpen profitieren von speziellen Wärmepumpenstromtarifen. Diese bieten günstigeren Strom in Zeiten niedriger Netzbelastung – so wird der Verbrauch automatisch besser verteilt.

- Kombination mit Photovoltaik (PV): Wer eine Solaranlage besitzt, kann die Wärmepumpe direkt mit selbst produziertem Solarstrom betreiben. Das reduziert die Abhängigkeit vom öffentlichen Netz erheblich.

- Pufferspeicher für mehr Flexibilität: Wärmepumpen können Wärme in Pufferspeichern zwischenspeichern und sie bei Bedarf abgeben. Dadurch lässt sich der Betrieb gezielt steuern und das Stromnetz entlasten.

- Intelligente Netzsteuerung (Smart Grid): Moderne Wärmepumpen können in Smart-Grid-Systeme integriert werden. Das bedeutet, dass sie dann laufen, wenn gerade viel Wind- oder Solarstrom im Netz vorhanden ist – das fördert die Nutzung erneuerbarer Energien und stabilisiert das Netz.

Wärmepumpen sind keine Belastung, sondern ein Teil der Lösung! Dank intelligenter Steuerung, günstiger Tarife und der Möglichkeit zur Eigenstromnutzung können sie das Netz sogar entlasten und zur Stabilität beitragen.

Mythos 2: Wärmepumpen sind zu teuer und lohnen sich nicht

Fakt: Wärmepumpen haben höhere Anschaffungskosten als fossile Heizungen, aber ihre Betriebskosten sind deutlich niedriger. Dank staatlicher Förderungen und niedrigerer Energiekosten kann sich eine Wärmepumpe langfristig rechnen.

Beispielrechnung: Wärmepumpe vs. Gasheizung über 20 Jahre

Trotz höherer Investitionskosten ist die Wärmepumpe langfristig günstiger als eine Gasheizung.

Mythos 3: Wärmepumpen funktionieren nicht in Altbauten?

Falsch! Wärmepumpen sind längst nicht mehr nur für Neubauten geeignet. Mit den richtigen Maßnahmen können sie auch in Altbauten effizient arbeiten. Die Vorstellung, dass Wärmepumpen in älteren Gebäuden nicht funktionieren, ist überholt.

Wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau?

- Gute Dämmung: Eine gedämmte Gebäudehülle reduziert den Wärmeverlust – und damit den Energiebedarf. Das steigert die Effizienz der Wärmepumpe und hält die Heizkosten niedrig.

- Optimierte Heizkörper oder Fußbodenheizung: Falls keine Fußbodenheizung vorhanden ist, können größere Niedertemperatur-Heizkörper nachgerüstet werden. Diese sorgen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ermöglichen den Betrieb mit niedrigeren Temperaturen.

- Passende Vorlauftemperaturen: Viele moderne Wärmepumpen arbeiten mittlerweile mit Vorlauftemperaturen von bis zu 70 °C. Damit sind sie deutlich besser für Altbauten geeignet als frühere Modelle.

Praxisbeispiel: Wärmepumpe in einem Altbau (Baujahr 1980)

Ausgangslage:

- Altbau mit 140 m² Wohnfläche

- Bisherige Heizung: Gasheizung mit 65 °C Vorlauftemperatur

Maßnahmen:

- Dämmung der Außenwände

- Installation einer modernen Luft-Wasser-Wärmepumpe

Ergebnis:

- 35 % niedrigere Heizkosten

- Besseres Raumklima und konstantere Temperaturen

Auch im Altbau kann eine Wärmepumpe eine sinnvolle Lösung sein – besonders mit energetischen Sanierungsmaßnahmen. Dank moderner Technik sind sie flexibler als je zuvor!

Weiterführend: Was kostet eine Wärmepumpe im Altbau?

Zusammenfassung: Die Wahrheit über Wärmepumpen

- Effizient – auch bei kaltem Wetter

- Nicht lauter als andere Heizsysteme

- Kein Problem für das Stromnetz – im Gegenteil

- Langfristig günstiger als Gasheizungen

- Auch für Altbauten geeignet

Wärmepumpen sind eine nachhaltige, kosteneffiziente und zukunftssichere Heizlösung – bei richtiger Planung.

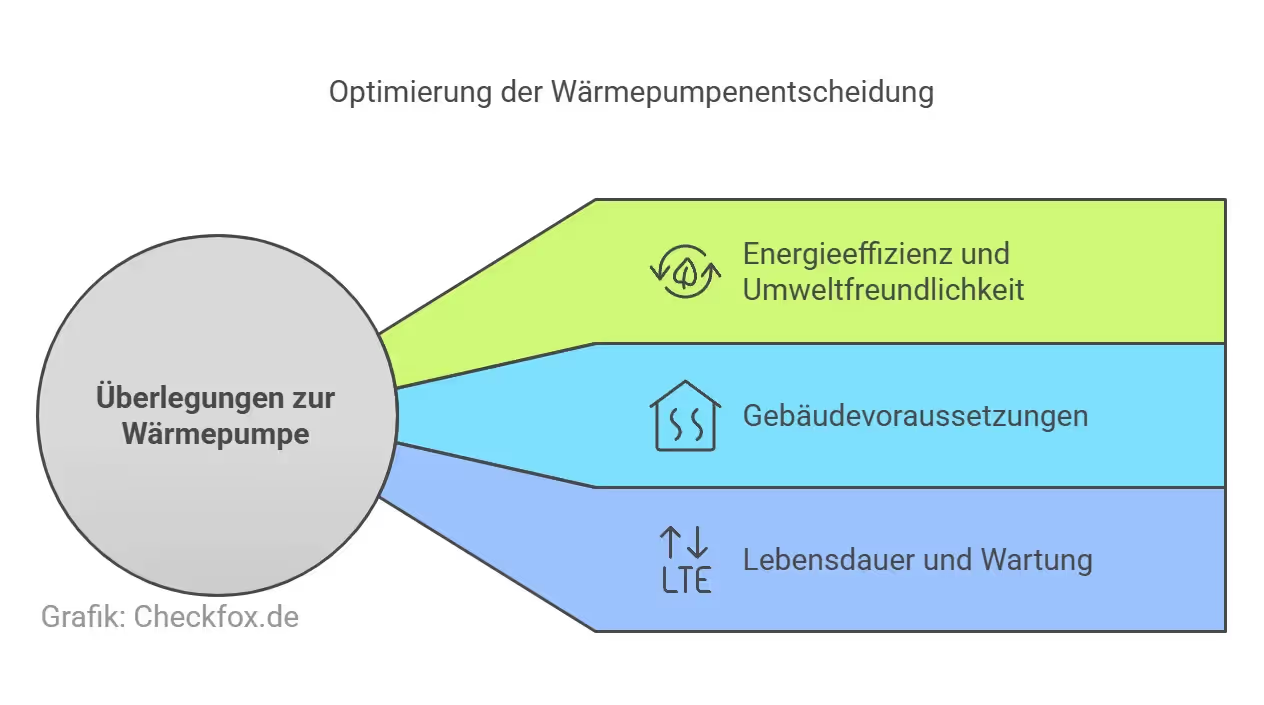

Lohnt sich eine Wärmepumpe? Eine fundierte Entscheidung

Nach Abwägung aller Fakten lässt sich sagen: Wärmepumpen sind eine energieeffiziente, klimafreundliche und langfristig wirtschaftliche Heizlösung. Doch wie bei jeder Investition hängt die Rentabilität von den individuellen Gegebenheiten ab.

Wann lohnt sich eine Wärmepumpe besonders?

- Im Neubau – Perfekt für gut gedämmte Gebäude mit Fußbodenheizung.

- Bei sanierten Altbauten – Wenn eine niedrige Vorlauftemperatur möglich ist, kann eine Wärmepumpe auch in älteren Häusern effizient arbeiten.

- Mit staatlichen Förderungen – Dank Zuschüssen von bis zu 70 % werden die Investitionskosten deutlich gesenkt.

- In Kombination mit einer PV-Anlage – Eigenproduzierter Solarstrom kann die Betriebskosten erheblich reduzieren.

Wann ist eine Wärmepumpe weniger geeignet?

- In unsanierten Altbauten – Ohne Dämmung und mit alten Heizkörpern kann der Stromverbrauch zu hoch ausfallen.

- Ohne Fördermöglichkeiten – Wer keine Zuschüsse erhält, muss die gesamten Anschaffungskosten selbst tragen.

- Bei sehr hohem Wärmebedarf – In schlecht gedämmten, großen Altbauten kann eine Wärmepumpe ineffizient sein.

Ihre nächsten Schritte – So gehen Sie vor

1. Bedarfsanalyse durchführen – Prüfen Sie, ob Ihr Gebäude für eine Wärmepumpe geeignet ist.

2. Fördermöglichkeiten berechnen – Nutzen Sie Online-Rechner oder holen Sie sich eine Beratung ein.

3. Angebote vergleichen – Lassen Sie sich mehrere Kostenvoranschläge von Wärmepumpen-Anbietern geben.

4. Installation frühzeitig planen – Aufgrund der hohen Nachfrage kann es zu längeren Wartezeiten kommen.

Eine Wärmepumpe kann eine lohnende Investition sein – sowohl finanziell als auch ökologisch. Mit unserer unabhängigen Expertenberatung können Sie eine fundierte Entscheidung treffen und die optimale Wärmepumpen-Lösung für Ihre Bedürfnisse finden.

Häufig gestellte Fragen

Wann lohnt sich eine Wärmepumpe?

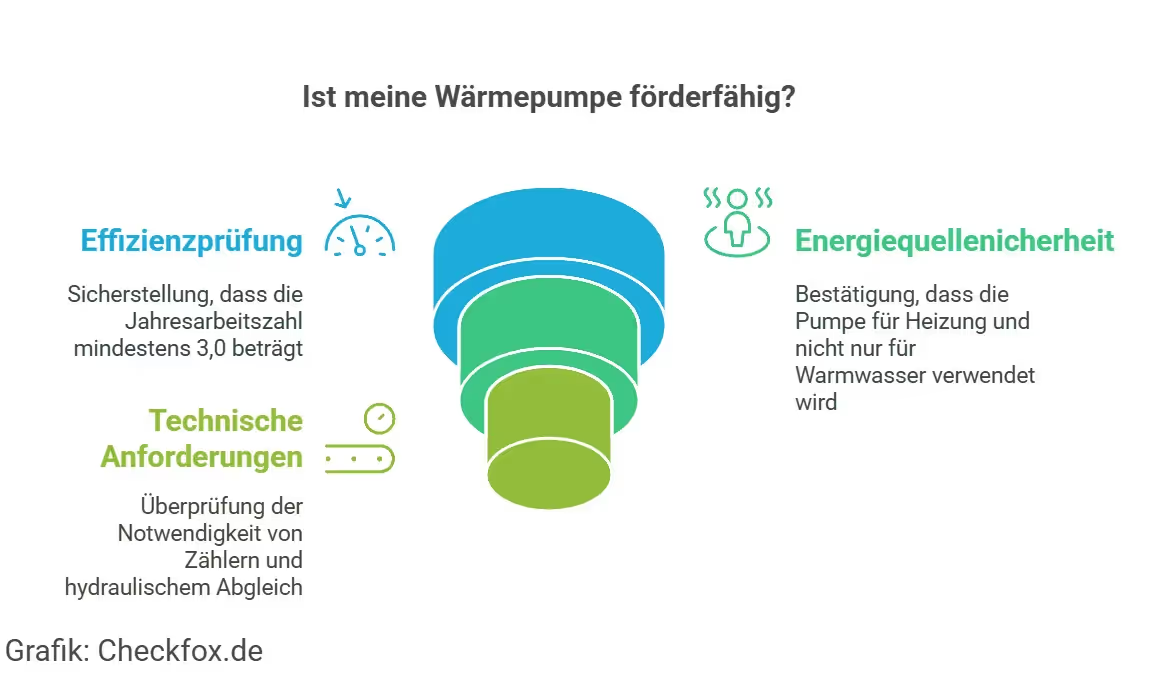

Eine Wärmepumpe ist sinnvoll, wenn die Bedingungen für einen effizienten Betrieb gegeben sind. Dazu zählen eine gut gedämmte Gebäudehülle, niedrige Vorlauftemperaturen und ein hohes Maß an erneuerbaren Energien im Strommix. Die Jahresarbeitszahl (JAZ) sollte mindestens 3,0 betragen, um hohe Effizienz zu garantieren.

Welche Wärmepumpe ist für mein Haus die beste?

Die Wahl der richtigen Wärmepumpe hängt von verschiedenen Faktoren ab: Neubau mit Fußbodenheizung: Luft-Wasser oder Sole-Wasser-Wärmepumpe, gut gedämmter Altbau mit Niedertemperatur-Heizkörpern: Sole-Wasser oder Wasser-Wasser-Wärmepumpe, Altbau mit hoher Vorlauftemperatur (ohne Sanierung): Hochtemperatur-Wärmepumpe, Grundstück mit viel Platz für Erdsonden: Sole-Wasser-Wärmepumpe, kein Platz für Erdsonden oder Grundwasserbrunnen: Luft-Wasser-Wärmepumpe.

Wie sieht eine Kosten-Nutzen-Analyse beim Heizen mit Wärmepumpen aus?

Bei einer Kosten-Nutzen-Analyse werden die Kosten für Installation und Betrieb berücksichtigt. Es geht auch um langfristige Energieeinsparungen und staatliche Förderungen. Der Vergleich mit herkömmlichen Heizsystemen ist ebenfalls wichtig. Wärmepumpen können die Betriebskosten senken, besonders wenn sie mit Ökostrom oder eigenem Solarstrom betrieben werden.

Sind Wärmepumpen für den Altbau geeignet?

Wärmepumpen sind auch für Altbauten sinnvoll, wenn die Dämmung verbessert wurde. Es ist wichtig, dass die Heizkörper für niedrige Temperaturen ausgelegt sind. Luft-Wasser-Wärmepumpen können ohne große Erschließungsmaßnahmen eine Lösung sein.

Welche Arten von Wärmepumpen gibt es und wie funktionieren sie?

Es gibt verschiedene Arten von Wärmepumpen: Luft-, Wasser- und Erdwärmepumpen. Luftwärmepumpen nutzen die Wärme der Außenluft, Erdwärmepumpen die Wärme des Bodens. Wasserwärmepumpen greifen auf die konstante Temperatur des Grundwassers zurück. Die Wahl hängt von lokalen Gegebenheiten und der Wärmequelle ab.

Wie berechnet sich der Stromverbrauch einer Wärmepumpe und welche Faktoren beeinflussen ihn?

Der Stromverbrauch einer Wärmepumpe wird durch die Jahresarbeitszahl (JAZ) gemessen. Ein hoher JAZ-Wert zeigt hohe Effizienz. Heizverhalten, Gebäudeisolierung und Vorlauftemperatur beeinflussen den Stromverbrauch stark.

Sind Wärmepumpen wirklich klimafreundlich?

Ja, vor allem wenn sie mit Ökostrom oder einer PV-Anlage betrieben werden. Während eine Gasheizung pro Jahr etwa 3.000 kg CO₂ ausstößt, verursacht die Wärmepumpe (bei Nutzung von deutschem Strom) nur etwa 1.350 kg CO₂ – mit Ökostrom sogar nahezu null.

Welche technischen Voraussetzungen müssen für eine effiziente Nutzung von Wärmepumpen erfüllt sein?

Eine effiziente Nutzung einer Wärmepumpe erfordert eine gute Gebäudedämmung. Heizsysteme wie Fußboden- oder Wandheizungen sind notwendig, um niedrige Vorlauftemperaturen zu ermöglichen. Das steigert die Effizienz der Wärmepumpe.

Wie hoch ist der Wartungsaufwand einer Wärmepumpe?

Wärmepumpen haben einen geringeren Wartungsaufwand als Öl- oder Gasheizungen, da sie keine Verbrennungsvorgänge durchführen. Empfohlene Wartungsintervalle: Jährliche Inspektion: Kontrolle von Kältemittelkreislauf, Wärmetauscher und Verdichter, Filterreinigung (alle 6 Monate) besonders bei Luft-Wasser-Wärmepumpen wichtig und hydraulischer Abgleich (alle 5–10 Jahre) um optimale Effizienz sicherzustellen. Die jährliche Wartung kostet ca. 150–250 €, je nach Wärmepumpentyp.

Kann ich meine bestehende Heizung mit einer Wärmepumpe kombinieren?

Ja, das ist möglich. Ein Hybrid-Heizsystem kombiniert eine Wärmepumpe mit einer Gas- oder Ölheizung. Die Wärmepumpe deckt dann einen Großteil des Heizbedarfs, während die fossile Heizung nur bei sehr niedrigen Temperaturen einspringt. Die Hybridlösung ist vor allem dann sinnvoll, wenn die bestehende Heizung noch relativ neu ist und weitergenutzt werden soll.

Kann ich eine Wärmepumpe mit Photovoltaik kombinieren?

Ja! Eine Wärmepumpe kann sehr gut mit einer Photovoltaikanlage (PV) kombiniert werden. Der dadurch selbst erzeugte Strom kann direkt für den Betrieb der Wärmepumpe genutzt werden. Dies senkt Ihre Stromkosten und erhöht die Unabhängigkeit von steigenden Energiepreisen. Die Kombination mit einem Stromspeicher steigert den Eigenverbrauch weiter und macht das System noch wirtschaftlicher.

Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Einbau von Wärmepumpen?

Es gibt regionale und bundesweite Förderprogramme für Wärmepumpen. Diese können einen Teil der Kosten übernehmen, einschließlich KfW-Zuschüsse. Die Höhe der Förderung hängt von der Effizienz und bestimmten Bedingungen ab.