Wussten Sie: In Deutschland speisen inzwischen über 3,7 Millionen Haushalte ihren Solarstrom ins Netz ein – und erhalten dafür eine feste Vergütung. Doch genau dieses Modell gerät zunehmend unter Druck.

Zum 1. August 2025 wurden die Fördersätze für Neuanlagen erneut gesenkt, gleichzeitig sieht das im Februar verabschiedete Solarspitzen-Gesetz erstmals eine Nullvergütung bei negativen Strompreisen vor. Und nun wird sogar über ein komplettes Ende der Einspeisevergütung diskutiert. Für private Anlagenbetreiber könnte das die Rentabilität deutlich verändern.

Was ist die Einspeisevergütung?

Die Einspeisevergütung ist im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) geregelt und garantiert den Betreibern von Photovoltaikanlagen über 20 Jahre einen festen Preis pro eingespeister Kilowattstunde.

Seit August 2025 liegen die Sätze für neue Dachanlagen zwischen 8,26 und 12,87 Cent/kWh, abhängig von der Größe und dem Modell (Teileinspeisung oder Volleinspeisung). Zuständig für die Berechnung ist die Bundesnetzagentur, die die Vergütung alle sechs Monate um 1 % absenkt.

Fördersätze – Einspeisevergütung

Für Haushalte bedeutet das: Die Einnahmen aus eingespeistem Solarstrom sind planbar – allerdings nur solange keine Sonderregeln wie die Nullvergütung bei negativen Börsenpreisen greifen.

Weiterführend: Photovoltaik-Einspeisevergütung 2025 - Höhe & Entwicklung

Nullvergütung bei negativen Strompreisen – das ändert sich für Haushalte

Mit dem Solarspitzen-Gesetz (in Kraft seit Februar 2025) wurde eine neue Regel eingeführt:

- Private Solaranlagen ab 2 kWp mit Smart Meter erhalten in Viertelstunden, in denen die Strompreise an der Börse negativ sind, keine Einspeisevergütung.

- Für 2024 verzeichneten die Übertragungsnetzbetreiber laut Netztransparenz.de bereits zwischen 389 und 425 Stunden mit negativen Preisen – vor allem an sonnigen Sommermittagen.

Für Haushalte bedeutet das: Einnahmen können an solchen Tagen komplett wegbrechen. Zwar ist vorgesehen, dass entgangene Zahlungen am Ende der Förderperiode teilweise kompensiert werden, doch die kurzfristige Kalkulationssicherheit geht verloren. Besonders Anlagen ohne Speicher oder hohen Eigenverbrauch sind betroffen.

Politischer Diskurs – Subventionen vor dem Aus?

Seit Mai 2025 sorgt eine Aussage von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche für Unruhe: Sie hält ein Ende der Einspeisevergütung für kleine Dachanlagen für möglich. Ihr Argument: Photovoltaik sei inzwischen marktreif, gleichzeitig belaste die Förderung die Stromkunden und den Netzausbau. Branchenverbände wie der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) warnen dagegen vor einem Investitions-Stopp im privaten Segment.

Laut einem Reuters-Bericht könnten bei einem abrupten Subventionsende die Neuinstallationen privater Anlagen massiv zurückgehen. Installationsbetriebe und Verbraucherzentralen sehen die Gefahr, dass viele Haushalte geplante Projekte verschieben oder ganz aufgeben. Auch das Vertrauen in die langfristige Energiepolitik stünde auf dem Spiel.

Weiterführend: Alles zu den Photovoltaik Förderungen

Weiterführend: KFW-Förderung für Photovoltaik

Markt- und EU-Kontext

Die Debatte in Deutschland fällt in eine Phase, in der auch europaweit die Photovoltaik unter Druck gerät. 2025 verzeichnete die EU laut Branchenanalysen erstmals seit zehn Jahren einen Rückgang beim Solarausbau um rund 1,4 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Hauptgrund: Kürzungen oder Streichungen von Haushaltsanreizen in mehreren Mitgliedsstaaten.

Während Länder wie Spanien und Italien verstärkt auf Eigenverbrauchsmodelle und Speicher setzen, droht Deutschland mit einer Kürzung der Einspeisevergütung den Anschluss zu verlieren. Kritiker befürchten, dass die Energiewende ins Stocken geraten könnte, wenn Haushalte ihre Investitionen zurückhalten und der dringend benötigte Netzausbau gleichzeitig nicht Schritt hält.

Was bedeutet das für Privathaushalte?

Einnahmeseite

Die Vergütung für neue Photovoltaikanlagen liegt aktuell bei 8,26 bis 12,87 Cent/kWh (Stand: August 2025, Bundesnetzagentur). Doch mit der Nullvergütung bei negativen Strompreisen drohen kurzfristige Einnahmeausfälle – besonders an sonnigen Mittagen, wenn der Eigenverbrauch niedrig ist und viel Strom ins Netz fließt. Für Haushalte ohne Speicher bedeutet das eine sinkende Planbarkeit der Einnahmen.

Kostenseite & Flexibilität

Hinzu kommt die Pflicht zum Einbau eines Smart Meters für Neuanlagen über 2 kWp, deren Kosten bei vielen Betreibern jährlich mit 20–60 Euro zu Buche schlagen. Damit wächst der Druck, den Eigenverbrauch zu erhöhen: durch den Einsatz von Batteriespeichern, Wärmepumpen oder das Laden eines E-Autos während der Mittagsstunden. Für Haushalte, die diese Flexibilität nicht haben, kann die Rentabilität deutlich leiden.

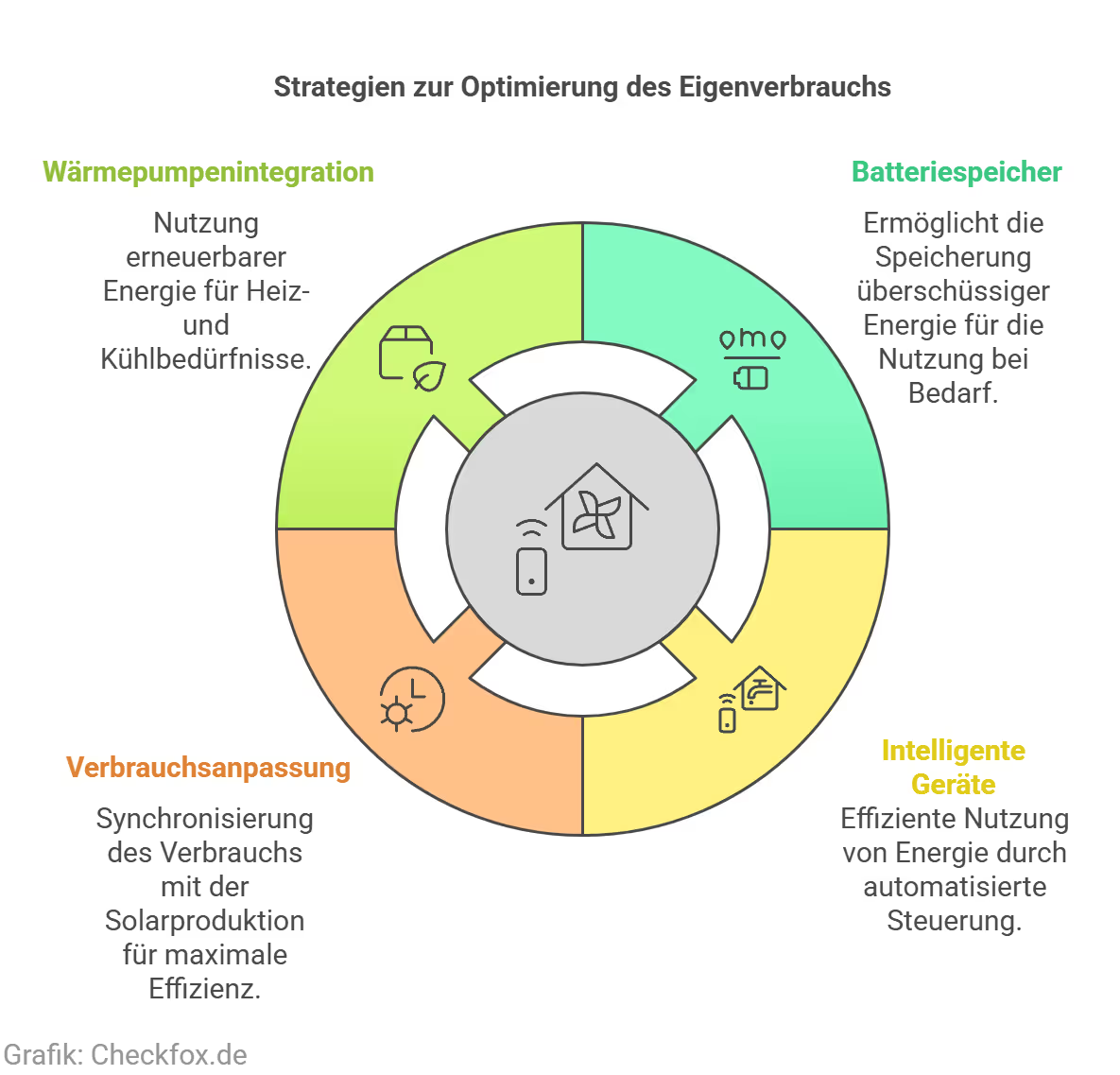

Strategien von Haushalten & Investoren

- Eigenverbrauch steigern: Wer Geräte und Ladevorgänge in die Mittagszeit verlagert, kann Einnahmeausfälle durch Nullvergütung teilweise kompensieren.

- Speicherlösungen nutzen: Batteriespeicher werden attraktiver, da sie Strom zwischenspeichern und für den Eigenbedarf verfügbar machen.

- Direktvermarktung prüfen: Größere private Anlagen können in die Direktvermarktung wechseln und vom Börsenpreis profitieren – mit mehr Risiko, aber auch mit Chancen.

- Netzdienliche Konzepte: Modelle wie flexible Einspeisegrenzen oder netzdienliche Steuerung könnten künftig eine Rolle spielen, wenn die Vergütung weiter sinkt.

Experten der Verbraucherzentrale empfehlen privaten Anlagenbetreibern, bei Neuanschaffungen von Anfang an Speicher und flexible Verbrauchskonzepte einzuplanen, um die Rentabilität langfristig zu sichern.

Stimmen & Positionen

- Die Bundesregierung argumentiert, dass mit der Nullvergütung und sinkenden Fördersätzen eine Marktintegration von Solarstrom erreicht werde. Ziel sei es, die Kosten für Stromkunden zu begrenzen und den Ausbau „effizienter“ zu gestalten, wie das Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) betont.

- Die Solarwirtschaft warnt hingegen vor einer Investitionsunsicherheit. Laut dem Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) könnte der private Zubau deutlich zurückgehen, wenn Haushalte keine planbare Vergütung mehr erwarten können. Installationsbetriebe melden bereits Zurückhaltung bei Kundenanfragen.

- Auch Verbraucherschützer wie die Verbraucherzentrale sehen Risiken: Zwar bleibe Solarstrom für Eigenverbraucher wirtschaftlich attraktiv, doch für reine Voll-Einspeiser könnten sich viele Projekte nicht mehr lohnen.

Mögliche Szenarien bis 2030

- Status quo+: Die Degression der Vergütung läuft weiter, die Nullvergütung bleibt bestehen. Ergebnis: Mehr Haushalte investieren in Speicher und optimieren ihren Eigenverbrauch.

- Subventionsende: Ein komplettes Ende der Einspeisevergütung für Kleinanlagen könnte zu einem massiven Einbruch beim privaten Zubau führen. Speicher- und Eigenverbrauchslösungen würden zwar boomen, aber nur bei finanzstarken Haushalten.

- Kompromissmodell: Statt Einspeisevergütung setzt die Politik auf Anreize für netzdienliches Verhalten – z. B. Boni für flexible Einspeisung oder regionale Speicherlösungen. Dies könnte den Ausbau stabilisieren, allerdings auf Kosten der Kalkulierbarkeit.

Für die Energiewende bis 2030 ist entscheidend, ob Deutschland den Ausbau im privaten Segment stabil halten kann. Ohne eine Lösung droht ein Rückgang bei Dach-Photovoltaik – genau in dem Bereich, der bislang das Rückgrat des Ausbaus war.

Weiterführend: Photovoltaik Dachflächen-Rechner

Faktenkasten – Einspeisevergütung 2025 auf einen Blick

- Vergütungssätze: 8,26–12,87 ct/kWh für Neuanlagen seit 1. August 2025 (Bundesnetzagentur)

- Degression: −1 % alle 6 Monate

- Nullvergütung: seit Februar 2025 bei negativen Strompreisen (Solarspitzen-Gesetz)

- Betroffene: alle Neuanlagen ab 2 kWp mit Smart Meter

- Negative Preise 2024: 389–425 Stunden (Netztransparenz.de)

- Politik: Wirtschaftsministerin Reiche stellt Ende der Förderung in Aussicht

- EU-Trend: erstmals seit 10 Jahren Rückgang beim Solarausbau (−1,4 % ggü. 2024)

Fazit

Die Einspeisevergütung – lange Zeit das Herzstück des deutschen Solarfördermodells – steht unter massivem Druck. Mit der Nullvergütung bei negativen Strompreisen, der fortlaufenden Degression und politischen Debatten über ein mögliches Subventionsende droht privaten Haushalten ein deutlicher Verlust an Planungssicherheit.

Für viele Betreiber bedeutet das: Die klassische Volleinspeisung verliert an Attraktivität, während Eigenverbrauch und Speicherlösungen immer wichtiger werden. Ob die Energiewende im Privatsegment weiter Fahrt aufnehmen kann, hängt nun stark davon ab, ob Politik und Branche einen tragfähigen Kompromiss finden – oder ob der Ausbau von Dach-Solaranlagen in eine neue Krise rutscht.

[CTA]

FAQ: Häufig gestellte Fragen

Was ist aktuell die Einspeisevergütung für private Solaranlagen?

Die derzeit gültige Einspeisevergütung beträgt für Anlagen bis 10 kWp bei Teileinspeisung 7,86 Cent/kWh und bei Volleinspeisung 12,47 Cent/kWh. Diese Sätze gelten für Inbetriebnahmen ab dem 1. August 2025 bis zum 31. Januar 2026 und sind für 20 Jahre garantiert.

Warum gilt die Einspeisevergütung als „auf der Kippe“?

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche hat öffentlich angeregt, die Einspeisevergütung für neue private Solaranlagen aufzugeben, da sich diese inzwischen ohne Förderung ökonomisch tragen. Bestehende Anlagen will sie davon aber nicht ausnehmen.

Wie lange bleibt die Einspeisevergütung bestehen?

Wer eine PV-Anlage installiert, erhält für 20 Jahre die bei Inbetriebnahme gültige Einspeisevergütung – unabhängig von späteren Änderungen.

Welche Kürzungsmechanismen wirken sich auf die Vergütung aus?

Seit 2025 wird die Einspeisevergütung alle sechs Monate um 1 % gesenkt. Außerdem entfällt sie zeitweise bei negativen Strompreisen – die betroffenen Zeiten werden durch eine verlängerte Vergütungsdauer ausgeglichen.

Wie wird die Zukunft der Förderung für Solaranlagen aussehen?

Zukünftig soll die Förderung stärker marktorientiert gestaltet werden – etwa durch wegfallende Festvergütungen, Investitionszuschüsse, Mieterstrommodelle oder smartere Netzintegration im Rahmen des EEG-Umbaus.