Wussten Sie, dass Sie als Wohnungseigentümer seit der WEG-Reform 2020 das Recht haben, einen Treppenlift auch ohne Zustimmung aller Nachbarn einzubauen? Was früher nur mit Einstimmigkeit möglich war, ist heute dank § 20 WEG deutlich einfacher: Barrierefreie Umbauten gelten als privilegierte Maßnahmen, wenn sie der Nutzung durch Menschen mit Behinderung oder eingeschränkter Mobilität dienen. Damit genügt eine einfache Mehrheit der Eigentümerversammlung, um den Einbau zu beschließen.

Doch wie läuft das Verfahren genau ab? Wer trägt die Kosten – und wann dürfen andere Eigentümer Einwände erheben? In diesem Ratgeber erfahren Sie, was Eigentümergemeinschaften rechtlich und praktisch beachten müssen, welche Treppenlift-Förderungen es gibt und wie Sie Konflikte vermeiden.

Das Wichtigste in Kürze

- Seit der WEG-Reform 2020 gelten Treppenlifte als privilegierte bauliche Veränderungen (§ 20 WEG).

- Für den Einbau genügt eine einfache Mehrheit in der Eigentümerversammlung – es ist keine Einstimmigkeit mehr nötig.

- Der Antragsteller trägt die Kosten, sofern die Gemeinschaft keine andere Regelung beschließt (§ 21 WEG).

- Voraussetzungen: Zumutbarkeit, Brandschutz, Restlaufbreite ≥ 60 cm und technische Sicherheit.

- Förderungen: Pflegekasse (bis 4.180 €) und KfW-Kredit Nr. 159 (bis 50.000 €) sind kombinierbar.

- Die Gerichte urteilen meist zugunsten des Antragstellers, wenn der Treppenlift medizinisch notwendig ist.

- Eine frühzeitige Antragstellung und transparente Kommunikation mit der Eigentümergemeinschaft vermeiden Konflikte.

Rechtliche Grundlagen – § 20 und § 21 WEG

Das Wohnungseigentumsgesetz (WEG) regelt, wie Eigentümergemeinschaften mit baulichen Veränderungen am Gemeinschaftseigentum umgehen. Treppenlifte zählen zu diesen Maßnahmen, da sie über den normalen Erhalt des Gebäudes hinausgehen. Seit der Reform von 2020 wurden die Hürden für barrierefreie Umbauten deutlich gesenkt.

§ 20 WEG – Anspruch auf barrierefreie Maßnahmen

(2) Jeder Wohnungseigentümer kann angemessene bauliche Veränderungen verlangen, die dem Gebrauch durch Menschen mit Behinderungen dienen.

Das bedeutet: Ein Eigentümer mit gesundheitlicher Einschränkung kann den Einbau eines Treppenlifts nicht nur beantragen, sondern verlangen, sofern die Maßnahme angemessen und zumutbar ist. Eine einfache Mehrheit der Eigentümerversammlung reicht, um den Beschluss zu fassen. Einstimmigkeit ist nicht mehr erforderlich.

Beispiel:

Ein älterer Eigentümer mit Pflegegrad 2 möchte einen Sitzlift im Treppenhaus installieren. Wird die bauliche Sicherheit gewahrt, muss die Gemeinschaft zustimmen – auch wenn nicht alle Eigentümer einverstanden sind.

§ 21 WEG – Kostenregelung

(1) Die Kosten einer baulichen Veränderung, die einem Wohnungseigentümer gestattet wurde, hat dieser zu tragen.

Das heißt: Wer den Treppenlift einbaut, trägt in der Regel alle Kosten selbst. Nur wenn die Eigentümerversammlung beschließt, dass der Lift gemeinschaftlich genutzt wird, kann eine anteilige Umlage beschlossen werden.

Unser Tipp: Eine Kombination mit Fördermitteln (Pflegekasse, KfW, steuerliche Entlastung) senkt Ihren Eigenanteil deutlich. Näheres dazu finden Sie im Abschnitt „Kosten und Förderung“.

Beschlussfassung und Zustimmungspflicht

Damit der Einbau rechtlich wirksam ist, muss die Maßnahme in der Eigentümerversammlung beschlossen werden. Der betroffene Eigentümer reicht einen schriftlichen Antrag ein, meist mit medizinischem Nachweis (z. B. Attest, Pflegegradbescheid).

Ablauf der Beschlussfassung

- Antrag einreichen: mit technischer Beschreibung, Lageplan, Sicherheitsnachweis und Kostenvoranschlag.

- Mehrheitsbeschluss: einfache Mehrheit genügt (§ 20 Abs. 2 WEG).

- Protokollierung: Der Beschluss wird im Versammlungsprotokoll festgehalten.

- Prüfung der Zulässigkeit: Brandschutz, Statik und Bauordnungsrecht müssen eingehalten sein – sonst droht Nichtigkeit (vgl. LG Frankfurt 2024).

Abwägung bei Einwänden

Andere Eigentümer können Einwände erheben, wenn sie durch den Treppenlift unbillig benachteiligt werden, etwa bei

- Verengung der Treppenlaufbreite (unter 60 cm),

- Beeinträchtigung von Fluchtwegen oder Brandschutz,

- starker optischer Veränderung im Treppenhaus.

Praxisbeispiel

Ein Beschluss zum Einbau eines Plattformlifts wurde in Frankfurt 2024 für ungültig erklärt, weil keine baurechtliche Prüfung der Restlaufbreite vorlag. Das Gericht stellte klar: Barrierefreiheit ja – aber nur unter Einhaltung technischer Mindeststandards.

Technische und baurechtliche Anforderungen

Ein Treppenlift im Gemeinschaftseigentum darf nicht einfach installiert werden – er muss bauordnungsrechtlich zulässig und technisch sicher sein. Diese Anforderungen sind entscheidend, um den Beschluss der Eigentümergemeinschaft rechtssicher zu machen. Werden sie ignoriert, droht die Anfechtung oder Nichtigkeit des Beschlusses (vgl. LG Frankfurt, Urteil 2024).

Wichtige technische Mindeststandards

- Restlaufbreite: Nach DIN 18065 muss nach Einbau mindestens 60 cm freie Treppenlaufbreite verbleiben, um Fluchtwege zu gewährleisten.

- Brandschutz: Materialien müssen mindestens der Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) entsprechen. Elektrische Anlagen dürfen Fluchtwege nicht behindern.

- Sicherheitsabschaltung: Der Lift muss über eine automatische Notabschaltung und Kurzschlussschutz (VDE 0100-420) verfügen.

- Halteflächen: Auf jeder Etage ist eine Haltefläche von mindestens 80 x 80 cm erforderlich.

- Denkmal- oder Brandschutzauflagen: Bei älteren oder denkmalgeschützten Gebäuden ist ggf. eine Baugenehmigung erforderlich.

Praxis-Tipp: Bevor der Antrag eingereicht wird, sollte ein Fachbetrieb für Treppenlifte eine Vor-Ort-Prüfung durchführen und ein technisches Gutachten beilegen. Das erleichtert die Genehmigung durch die Eigentümerversammlung und beugt späteren Streitigkeiten vor.

Weiterführend: Eine praxisnahe Übersicht technischer Anforderungen bietet Hiro.de – Treppenlift im Gemeinschaftseigentum.

Kosten, Finanzierung und Förderprogramme

Der Einbau eines Treppenlifts ist eine bauliche Veränderung am Gemeinschaftseigentum, deren Kosten in der Regel der Antragsteller selbst trägt (§ 21 Abs. 1 WEG). Dennoch gibt es zahlreiche Fördermöglichkeiten, um die finanzielle Belastung zu reduzieren.

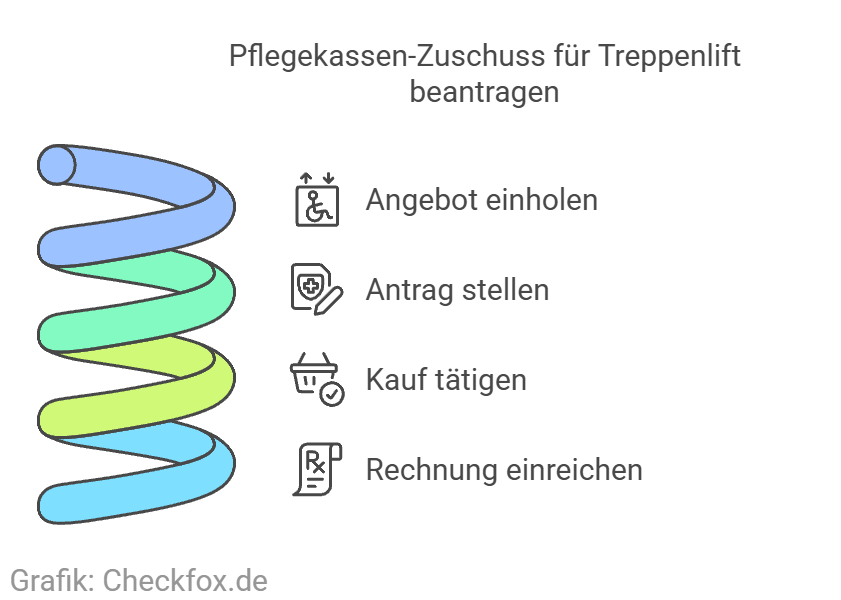

Pflegekassen-Zuschuss (§ 40 Abs. 4 SGB XI)

Die Pflegekasse zahlt bis zu 4.180 € pro pflegebedürftiger Person für sogenannte wohnumfeldverbessernde Maßnahmen.

- Antrag: vor Einbau stellen

- Voraussetzung: mindestens Pflegegrad 1

- Kombination: mit anderen Zuschüssen möglich

- Tipp: Wohnen mehrere Pflegebedürftige in einer WEG, kann der Zuschuss bis zu 16.720 € betragen.

Weiterführend: Pflegegrad beantragen – Welche Zuschüsse es für Umbauten gibt

Weiterführend: Bei welchem Pflegegrad bekommt man einen Treppenlift?

Weiterführend: Welche Zuschüsse gibt es für Treppenlifte bei Pflegegrad 1, 2, 3, 4 und 5?

KfW-Förderung „Altersgerecht Umbauen“ (Programm 455-B)

Die KfW-Bank förderte barrierefreie Maßnahmen wie Treppenlifte mit einem Zuschuss von bis zu 6.250 €. Aktuell (Stand November 2025) sind leider keine weiteren Anträge mehr möglich.

- Maßnahme muss den DIN 18040-Normen entsprechen

- Einbau durch zertifizierten Fachbetrieb erforderlich

- Antragstellung online über das KfW-Zuschussportal

Als Alternative bietet sich der Kredit Nr. 159 (Altersgerecht Umbauen – Kredit) an. Sie erhalten dadurch einen zinsgünstigen Kredit bis zu 50.000 € für eine größere Modernisierung.

Weiterführend: Alles zur KfW-Förderung für Treppenlifte

Weiterführend: Welche Förderprogramme gibt es für altersgerechtes Wohnen?

Steuerliche Absetzbarkeit

Treppenliftkosten können als außergewöhnliche Belastung (§ 33 EStG) oder als haushaltsnahe Dienstleistungen (§ 35a EStG) steuerlich geltend gemacht werden.

- Absetzbar: Anschaffung, Montage, Wartung, Rückbau

- Nachweis: ärztliche Bescheinigung oder Pflegegrad erforderlich

Kostenverteilung in der Eigentümergemeinschaft

- Grundsatz: Der Einbauende trägt die Kosten selbst (§ 21 Abs. 1 WEG).

- Ausnahme: Wird der Lift gemeinschaftlich genutzt, kann die Gemeinschaft beschließen, sich anteilig an Wartung oder Betrieb zu beteiligen.

- Rückbau: Bei Auszug oder Verkauf kann die Gemeinschaft den Rückbau verlangen, wenn keine dauerhafte Zustimmung besteht.

Gerichtsurteile und Streitfälle

Die Rechtsprechung zum Thema Treppenlift und Eigentümergemeinschaft hat sich in den letzten Jahren deutlich zugunsten der Barrierefreiheit entwickelt. Seit der WEG-Reform 2020 werten Gerichte den Einbau eines Treppenlifts meist als zumutbare Maßnahme, wenn sie der Teilhabe eines Menschen mit Behinderung dient.

BGH, Urteil vom 12. März 2025 – V ZR 105/24

Ein älterer Eigentümer verlangte den Einbau eines Sitzlifts im Gemeinschaftstreppenhaus. Die Mehrheit der Eigentümer stimmte dagegen. Der BGH entschied, dass Maßnahmen zur Barrierefreiheit keine unbillige Benachteiligung anderer Eigentümer darstellen, solange Brandschutz und Restlaufbreite eingehalten werden.

Ergebnis: Lift durfte eingebaut werden, da das Interesse des Eigentümers an gleichberechtigter Nutzung überwog.

LG Frankfurt a. M., Urteil vom 22. Juni 2024

Ein Beschluss über einen Plattformlift wurde vom Gericht für ungültig erklärt, weil keine baurechtliche Prüfung durch einen Sachverständigen erfolgt war.

Leitsatz: „Ein Beschluss über den Einbau eines Treppenlifts ist nur wirksam, wenn die baurechtlichen Vorgaben (Brandschutz, Statik, Restlaufbreite) nachgewiesen sind.“

BGH, Urteil vom 13. Juli 2017 – V ZR 96/16

Bereits vor der Reform stellte der BGH klar, dass der Einbau eines Treppenlifts keine grundlegende Umgestaltung des Gebäudes darstellt, sondern eine zulässige Anpassung an besondere Bedürfnisse.

Fazit: Diese Entscheidung gilt auch nach der Reform fort und wird von den Gerichten als Orientierung herangezogen.

Unser abschließender Tipp: Eigentümer sollten technische Nachweise (z. B. Gutachten oder Brandschutzprüfung) immer dem Antrag beifügen. So wird der Beschluss rechtssicher und weniger angreifbar.

Praktische Umsetzung und Empfehlungen

Damit der Einbau eines Treppenlifts im Gemeinschaftseigentum reibungslos gelingt, sollten Eigentümer die folgenden Schritte beachten. So vermeiden Sie Konflikte und schaffen Rechtssicherheit für alle Beteiligten.

Weiterführend: Treppenlifte für enge, schmale und steile Treppen: Anbieter, Kosten & Förderung

1. Antragstellung vorbereiten

- Den Antrag schriftlich an die Verwaltung oder den Beirat richten.

- Medizinische Nachweise (Attest, Pflegegrad) beifügen.

- Technische Unterlagen: Pläne, Statik- und Brandschutznachweise, Kostenvoranschlag.

Tipp: Je vollständiger der Antrag, desto schneller und sicherer erfolgt die Beschlussfassung.

2. Abstimmung in der Eigentümerversammlung

- Maßnahme in die Tagesordnung aufnehmen (§ 24 Abs. 2 WEG).

- Einfache Mehrheit genügt (§ 20 Abs. 2 WEG).

- Abstimmungsergebnis und Begründung im Protokoll festhalten.

3. Durchführung und Dokumentation

- Nur zertifizierte Fachbetriebe nach DIN 18040 bzw. DIN 18065 beauftragen.

- Nach Abschluss: Abnahmeprotokoll und Wartungsplan dokumentieren.

- Technische Unterlagen bei der Verwaltung hinterlegen.

4. Rückbauvereinbarung treffen

- In der Regel trägt der Antragsteller die Kosten für Einbau, Wartung und Rückbau.

- Eine schriftliche Rückbauvereinbarung verhindert Streit im Verkaufs- oder Erbfall.

5. Kommunikation als Schlüssel

Offene Kommunikation in der Eigentümergemeinschaft ist entscheidend. Frühzeitige Information, transparente Kostendarstellung und fachliche Argumentation schaffen Akzeptanz. Konflikte lassen sich häufig vermeiden, wenn der Antragsteller erklärt, dass keine Nachteile für andere Eigentümer entstehen.

Alternativen bei Ablehnung

Trotz der WEG-Reform kommt es in der Praxis immer wieder vor, dass Eigentümergemeinschaften den Einbau eines Treppenlifts ablehnen – etwa aus Sicherheits-, Platz- oder Denkmalschutzgründen. In solchen Fällen gibt es mehrere Alternativen und Handlungsoptionen, die Betroffene prüfen sollten.

Weiterführend: Welche Mobilitätshilfen gibt es für Senioren?

Mobile Treppenlifte oder Steighilfen

Wenn bauliche Veränderungen nicht möglich sind, können mobile Treppenraupen oder Steighilfen eine flexible Lösung sein.

- Kosten: ca. 3.000–8.000 €

- Vorteile: Keine baulichen Eingriffe, sofort nutzbar, förderfähig durch Pflegekasse.

- Nachteil: Bedienung meist durch Helfer notwendig.

Außenlift als Alternative

Wenn das Treppenhaus zu schmal ist oder der Brandschutz den Einbau verhindert, kann ein Außenlift installiert werden.

- Erfordert eine Baugenehmigung, bietet aber oft mehr Komfort.

- Förderfähig über die Pflegekasse.

Mediation oder gerichtlicher Beschluss

Wird der Antrag trotz klarer Notwendigkeit abgelehnt, kann der Eigentümer eine Mediation oder – als letzten Schritt – eine gerichtliche Zustimmungsklage anstrengen. Gerichte urteilen in solchen Fällen häufig zugunsten des antragstellenden Eigentümers, wenn das Bedürfnis medizinisch nachgewiesen und die Maßnahme zumutbar ist (§ 20 Abs. 2 WEG).

Umzug in barrierefreie Wohnung

Wenn bauliche Lösungen dauerhaft ausgeschlossen sind, kann auch ein barrierefreier Wohnungswechsel eine sinnvolle Option sein. Viele Kommunen unterstützen Seniorinnen und Senioren dabei mit Wohnraumberatung oder Umzugsförderung.

Unser Tipp: Frühzeitig Alternativen prüfen – oft lässt sich durch Kombination von Fördermitteln und Fachberatung eine individuelle Lösung finden.

Fazit – Barrierefreiheit als Gemeinschaftsaufgabe

Die WEG-Reform 2020 hat das Recht auf Barrierefreiheit im Wohnungseigentum deutlich gestärkt. Wer aus gesundheitlichen Gründen auf einen Treppenlift angewiesen ist, kann nach § 20 WEG dessen Einbau verlangen, sofern die Maßnahme zumutbar ist und die baurechtlichen Vorgaben eingehalten werden.

Die einfache Mehrheit der Eigentümerversammlung genügt – ein großer Fortschritt gegenüber der alten Rechtslage. Wichtig ist, den Antrag gut vorbereitet, technisch geprüft und rechtlich sauber einzureichen. So lassen sich Konflikte vermeiden und die Zustimmung der Gemeinschaft sichern.

Ihre nächsten Schritte:

- Barrierefreiheit ist längst kein Luxus mehr, sondern ein Grundrecht auf Teilhabe – und gemeinschaftlich realisierbar, wenn Eigentümer und Verwaltung kooperativ zusammenarbeiten.

- Auch wenn die Kosten meist beim Antragsteller liegen, helfen Pflegekassen, KfW-Zuschüsse und steuerliche Vorteile, den finanziellen Aufwand deutlich zu reduzieren.

- Nutzen Sie unseren Treppenlift-Vergleich auf Checkfox.de, um passende Modelle, Preise und Fördermöglichkeiten zu vergleichen – neutral, übersichtlich und kostenlos.

[CTA]

Häufig gestellte Fragen

Muss die Eigentümergemeinschaft dem Einbau eines Treppenlifts zustimmen?

Ja, wenn ein Eigentümer den Lift aus gesundheitlichen Gründen benötigt, muss die Gemeinschaft den Antrag bei einfacher Mehrheit genehmigen (§ 20 Abs. 2 WEG). Nur bei baulichen oder sicherheitsrelevanten Bedenken darf abgelehnt werden.

Wer trägt die Kosten für den Einbau und den Betrieb?

In der Regel trägt der Antragsteller die Kosten selbst (§ 21 Abs. 1 WEG). Wird der Lift gemeinschaftlich genutzt, kann die Gemeinschaft beschließen, die Wartung oder Betriebskosten anteilig zu übernehmen.

Was passiert, wenn die Eigentümergemeinschaft ablehnt?

Bei unrechtmäßiger Ablehnung kann der Antragsteller eine gerichtliche Zustimmungsklage einreichen. Gerichte entscheiden in der Regel zugunsten des Betroffenen, wenn das Interesse an Barrierefreiheit überwiegt.

Welche technischen Vorgaben müssen eingehalten werden?

Treppenlifte im Gemeinschaftseigentum müssen den Normen DIN 18065 (Treppen) und DIN 4102-1 (Brandschutz) entsprechen. Wichtig: Nach Einbau muss mindestens 60 cm Restlaufbreite verbleiben.

Gibt es Förderprogramme für Eigentümer?

Ja. Die Pflegekasse bezuschusst den Einbau mit bis zu 4.180 € pro Person. Zusätzlich förderte die KfW-Bank barrierefreie Umbauten über das Programm 455-B (bis 6.250 € Zuschuss waren in der Vergangenheit möglich).

Was gilt, wenn das Gebäude unter Denkmalschutz steht?

In diesem Fall ist eine baurechtliche Genehmigung erforderlich. Der Antrag sollte zusätzlich vom Bauamt geprüft werden, bevor der Beschluss gefasst wird.