Wussten Sie, dass Mieter in Deutschland grundsätzlich das Recht haben, einen Treppenlift einzubauen – selbst wenn der Vermieter nicht begeistert ist? Seit der Reform des Mietrechts (§ 554 BGB) gilt: Wer dauerhaft in seiner Mobilität eingeschränkt ist, darf bauliche Veränderungen zur Barrierefreiheit verlangen. Der Vermieter muss den Umbau grundsätzlich dulden, sofern keine unzumutbaren Belastungen entstehen. Doch: Es gibt rechtlich definierte Ausnahmen, in denen die Verweigerung zulässig ist – etwa bei Sicherheitsrisiken, Denkmalschutz oder gravierenden baulichen Einschränkungen.

Dieser Ratgeber erklärt Ihnen, wann eine Ablehnung erlaubt ist, wie Gerichte urteilen und welche Möglichkeiten Sie als Mieter haben, trotzdem barrierefrei zu wohnen. Darüber hinaus zeigen wir Ihnen, welche Fördermöglichkeiten und Zuschüsse es für Treppenlifte gibt. Barrierefreiheit ist längst kein Luxus mehr, sondern ein zentraler Bestandteil des Mieterschutzes – bestätigt durch Urteile des Bundesgerichtshofs und Bundesverfassungsgerichts.

Das Wichtigste in Kürze

- § 554 BGB: Mieter haben das Recht auf barrierefreie Umbauten, wenn diese zumutbar sind.

- Der Vermieter darf nur bei Unzumutbarkeit oder baulichen Hinderungsgründen ablehnen.

- Sicherheitsrisiken (z. B. blockierte Fluchtwege) oder Denkmalschutz können Ablehnungsgründe sein.

- Der Mieter trägt die Kosten und den Rückbau, erhält aber zum Beispiel für Treppenlifte Zuschüsse durch die Pflegekasse und die KfW.

- Die Gerichte urteilen zunehmend zugunsten barrierefreier Lösungen.

- Ein schriftlicher Antrag mit der technischen Beschreibung und einem ärztlichen Nachweis ist entscheidend.

- Eine Mediation oder Klage auf Zustimmung kann Ihnen dabei helfen, unrechtmäßige Ablehnungen zu klären.

Rechtliche Grundlagen – § 554 BGB und Behindertengleichstellungsgesetz

Die rechtliche Grundlage für den Einbau eines Treppenlifts durch Mieter bildet § 554 BGB. Er verpflichtet Vermieter, den Umbau zu dulden, wenn ein berechtigtes Interesse besteht – also etwa eine dauerhafte körperliche Einschränkung.

Weiterführend: § 554a BGB Barrierefreier Umbau & Recht auf einen Treppenlift in Mietwohnungen

Diese Regelung wird durch das Behindertengleichstellungsgesetz (§ 3 BGG) ergänzt, das Diskriminierung wegen Behinderung verbietet.

Ein Treppenlift gilt rechtlich als bauliche Veränderung zur Barrierefreiheit. Er darf nur abgelehnt werden, wenn der Vermieter nachweisen kann, dass der Einbau unzumutbar ist – beispielsweise, weil Fluchtwege blockiert oder baurechtliche Vorschriften verletzt werden.

In Mehrfamilienhäusern greifen zudem Landesbauordnungen (z. B. § 36 SächsBO) und technische Normen wie DIN 18065. Diese regeln, dass nach dem Einbau eine Restlaufbreite von mindestens 60 cm verbleiben muss und der Lift nicht brennbar sein darf.

Unser Tipp: Wer den Antrag sauber vorbereitet – mit ärztlichem Attest, technischen Plänen und Brandschutzgutachten –, kann Konflikte vermeiden und die Zustimmung oft deutlich beschleunigen.

Wann darf der Vermieter den Einbau verweigern?

Grundsätzlich darf ein Vermieter den Einbau eines Treppenlifts nur in Ausnahmefällen verweigern. Nach § 554 BGB ist die Ablehnung nur dann zulässig, wenn die Maßnahme unzumutbar oder rechtlich unzulässig ist. In der Praxis kommt das selten vor – Gerichte fordern eine Einzelfallprüfung und eine Abwägung der Interessen beider Parteien.

Typische Gründe für eine rechtmäßige Verweigerung

- Sicherheitsrisiko: Wenn der Lift Fluchtwege, Brandschutz oder Rettungswege beeinträchtigt. Beispiel: In engen Altbautreppenhäusern mit weniger als 100 cm Treppenbreite darf der Lift abgelehnt werden, wenn keine Restlaufbreite von mindestens 60 cm verbleibt. Rechtsgrundlage: Landesbauordnungen, DIN 18065.

- Baurechtliche oder technische Mängel: Der Lift verstößt gegen geltende Bau- oder Brandschutzvorschriften. Lösung: Nachweis eines geprüften Fachbetriebs oder alternativer Bauweise (z. B. Außenlift).

- Denkmalschutz: Bei Gebäuden unter Denkmalschutz (§ 9 DSchG) darf der Vermieter den Einbau verweigern, wenn die Maßnahme das äußere Erscheinungsbild wesentlich verändert. Lösung: Selbsttragende Konstruktionen oder demontierbare Systeme können helfen, die Zustimmung zu erhalten.

- Unverhältnismäßige Beeinträchtigung anderer Mieter: Wenn Mitbewohner erheblich eingeschränkt werden – etwa durch Lärm, Platzmangel oder optische Beeinträchtigung im Treppenhaus. Beispiel: Plattformlift blockiert Abstellfläche oder Kinderwagenzugang.

- Fehlende Notwendigkeit: Bei vorübergehender Verletzung oder fehlender medizinischer Indikation darf der Vermieter Nachweise verlangen. Ohne einen Pflegegrad oder eine ärztliche Bestätigung kann der Antrag abgelehnt werden.

Praxis-Tipp: Selbst wenn einer dieser Gründe vorliegt, ist der Vermieter verpflichtet, eine Begründung in Textform vorzulegen. Eine pauschale Ablehnung („nicht gewünscht“) ist rechtlich unwirksam (vgl. LG Stuttgart, Az. 2 S 15/23).

Rechte des Mieters bei verweigerter Zustimmung

Auch wenn der Vermieter zunächst ablehnt, haben die Mieter mehrere Möglichkeiten, ihr Recht auf Barrierefreiheit durchzusetzen. Das Gesetz sieht dabei ein gestuftes Vorgehen vor – von der Verhandlung bis zur Klage.

1. Schriftlicher Antrag mit Nachweisen

- Den Antrag formlos, aber schriftlich einreichen (§ 554 Abs. 1 BGB).

- Technische Beschreibung, Baupläne, Fotos und Kostenvoranschlag beifügen.

- Ärztliches Attest oder Pflegegradbescheid als Begründung beilegen.

- Tipp: Ein fachlich geprüfter Antrag reduziert das Risiko einer Ablehnung erheblich.

2. Mediation oder Einschaltung des Mietervereins

Kommt es zu Konflikten, hilft oft eine Mediation. Mietervereine unterstützen bei rechtlicher Prüfung und können den Vermieter zu einer einvernehmlichen Lösung bewegen.

3. Klage auf Zustimmung (§ 554 BGB)

Wenn die Ablehnung nicht begründet oder unrechtmäßig ist, kann der Mieter beim Amtsgericht eine Duldungsklage einreichen.

- Die Gerichte urteilen meist zugunsten der Mieter, wenn die Maßnahme medizinisch notwendig und technisch vertretbar ist.

- Beispiel: BVerfG, Beschluss 1 BvR 1460/99 – Vermieter musste Treppenlift für behinderten Mieter dulden.

4. Rückbaupflicht bei Auszug

Nach Mietende muss der Lift auf eigene Kosten entfernt und der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt werden – es sei denn, Vermieter und Mieter vereinbaren schriftlich etwas anderes.

Gerichtsurteile und Praxisbeispiele

In der deutschen Rechtsprechung wird der Einbau von Treppenliften als zumutbare Maßnahme zur Herstellung von Barrierefreiheit betrachtet – sofern keine gravierenden Sicherheits- oder Substanzrisiken bestehen. Gerichte wägen regelmäßig zwischen dem Eigentumsrecht des Vermieters und dem Grundrecht auf Teilhabe ab.

Bundesverfassungsgericht (BVerfG, Beschluss 1 BvR 1460/99)

Ein querschnittsgelähmter Mieter verlangte den Einbau eines Treppenlifts, den der Vermieter ablehnte.

Entscheidung: Das BVerfG entschied, dass das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit und Gleichbehandlung schwerer wiegt als ästhetische oder organisatorische Bedenken des Vermieters.

Landgericht Stuttgart (Az. 2 S 15/23, Urteil von 2023)

Ein Vermieter verweigerte die Zustimmung mit der Begründung, der Lift sei „optisch störend“.

Ergebnis: Das Gericht erklärte die Ablehnung für unzulässig, da kein bauliches oder sicherheitsrelevantes Risiko bestand. Die ästhetische Beeinträchtigung sei „zumutbar“.

Verwaltungsgericht Gelsenkirchen (Az. 5 K 2704/12)

Ein Plattformlift wurde wegen zu geringer Treppenlaufbreite untersagt.

Ergebnis: Rechtmäßige Ablehnung – Sicherheit und Fluchtwege haben Vorrang.

Bundesgerichtshof (BGH, Urteil V ZR 244/22, 2024)

Ein älterer Mieter beantragte den Einbau eines Sitzlifts in einem Mehrparteienhaus.

Urteil: Der Vermieter musste den Lift dulden, da die Maßnahme angemessen, reversibel und medizinisch begründet war.

Unser Fazit: Die Gerichte urteilen zunehmend zugunsten der Mieter, wenn die Barrierefreiheit medizinisch notwendig ist und technische Sicherheitsstandards eingehalten werden.

Kosten, Förderung und Vorgehensweise

Der Einbau eines Treppenlifts verursacht – je nach Modell und Bauart – Kosten zwischen 3.500 und 12.000 Euro. Nach geltendem Recht trägt diese Kosten grundsätzlich der Mieter, nicht der Vermieter. Trotzdem gibt es mehrere Förderquellen und steuerliche Entlastungen, um die finanzielle Belastung zu senken.

Weiterführend: Was kostet ein Treppenlift?

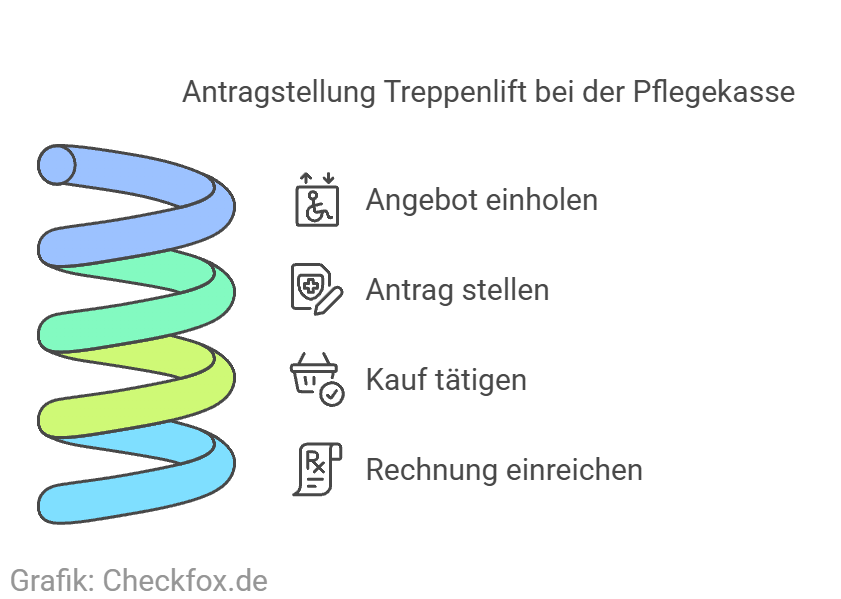

Zuschuss der Pflegekasse (§ 40 Abs. 4 SGB XI)

Pflegebedürftige Mieter erhalten von ihrer Pflegekasse einen Zuschuss für sogenannte wohnumfeldverbessernde Maßnahmen.

- Förderhöhe: bis zu 4.180 € pro pflegebedürftiger Person

- Antragstellung: vor Beginn der Maßnahme

- Voraussetzung: Pflegegrad 1–5

- Tipp: Leben mehrere pflegebedürftige Personen in einem Haushalt, kann der Zuschuss auf bis zu 16.720 € steigen.

Weiterführend: Pflegegrad beantragen – Welche Zuschüsse es für Umbauten gibt

Weiterführend: Bei welchem Pflegegrad bekommt man einen Treppenlift?

Weiterführend: Welche Zuschüsse gibt es für Treppenlifte bei Pflegegrad 1, 2, 3, 4 und 5?

KfW-Förderprogramm 455-B und KfW-Kredit Nr. 159

- Die KfW-Bank bezuschusste in der Vergangenheit über das KfW-Förderprogramm 455-B barrierefreie Umbauten mit bis zu 6.250 € pro Wohneinheit. Aktuell (Stand November 2025) sind keine weiteren Anträge mehr möglich.

- Weiterhin verfügbar ist der "Altersgerecht Umbauen – Kredit". Sie erhalten über den Kredit Nr. 159 ein zinsgünstiges (ab 2,22 %) Förderdarlehen in Höhe von bis zu 50.000 Euro. Diese Summe steht Ihnen dann zur Reduzierung von Barrieren bzw. zum Kauf eines Treppenlifts zur Verfügung.

Weiterführend: Alles zur KfW-Förderung für Treppenlifte

Weiterführend: Welche Förderprogramme gibt es für altersgerechtes Wohnen?

Steuerliche Absetzbarkeit (§§ 33 EStG, §§ 35a EStG)

- Außergewöhnliche Belastung: Anschaffung und Montage

- Haushaltsnahe Dienstleistungen: Wartung, Stromkosten

- Nachweis: ärztliche Bescheinigung oder Pflegegrad

Schritt-für-Schritt-Vorgehen

- Ärztliches Attest oder Pflegegradnachweis sichern.

- Antrag an Vermieter mit technischer Beschreibung und Rückbauvereinbarung stellen.

- Kostenvoranschlag vom Fachbetrieb beifügen.

- Fördermittel beantragen (Pflegekasse, KfW, ggf. Landesprogramme).

- Dokumentation: Protokollieren Sie den gesamten Schriftverkehr.

Fazit – Rechte kennen, Konflikte vermeiden

Ein Treppenlift ist für viele Mieter kein Luxus, sondern eine notwendige Maßnahme zur selbstbestimmten Lebensführung. Nach § 554 BGB darf der Vermieter den Einbau nur dann verweigern, wenn dieser unzumutbar, sicherheitswidrig oder baurechtlich unzulässig ist. In allen anderen Fällen besteht eine Duldungspflicht – insbesondere, wenn der Lift medizinisch notwendig ist.

Ihre nächsten Schritte:

- Wer seine Rechte kennt, den Antrag gut vorbereitet und den Dialog sucht, kann Konflikte meist vermeiden. Wichtig sind eine frühzeitige Abstimmung mit dem Vermieter, die Einbindung eines Fachbetriebs sowie die Nutzung von Fördermitteln der Pflegekasse und der KfW.

- Nutzen Sie den Treppenlift-Vergleich von Checkfox.de, um geeignete Modelle, Preise und Zuschüsse zu vergleichen – neutral, kostenfrei und unabhängig.

[CTA]

Häufig gestellte Fragen

Muss der Vermieter einen Treppenlift genehmigen?

Ja, sofern der Mieter den Treppenlift aus gesundheitlichen Gründen benötigt und keine baulichen oder sicherheitsrechtlichen Bedenken bestehen (§ 554 BGB).

Wann darf der Vermieter ablehnen?

Nur bei Unzumutbarkeit, etwa wenn Fluchtwege blockiert, Denkmalschutzauflagen verletzt oder erhebliche Beeinträchtigungen anderer Mieter vorliegen.

Wer bezahlt den Treppenlift?

In der Regel der Mieter, es sei denn, es wird vertraglich anders vereinbart. Zuschüsse von Pflegekasse (bis 4.180 €) und Kredite der KfW sind möglich.

Was passiert bei einem Auszug?

Der Mieter muss den Treppenlift auf eigene Kosten entfernen und den ursprünglichen Zustand wiederherstellen, sofern nichts anderes vereinbart wurde.

Wie sichere ich mich rechtlich ab?

Vor Einbau unbedingt eine schriftliche Genehmigung des Vermieters einholen und eine Rückbauvereinbarung treffen. Ein Fachbetrieb sollte den Lift nach DIN 18065 installieren.