Wussten Sie, dass eine Beitragserhöhung in der PKV nur dann wirksam ist, wenn sie umfassend begründet wird – und private Versicherte unter bestimmten Bedingungen dagegen klagen können? Der § 203 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) regelt, unter welchen Voraussetzungen und wie eine private Krankenversicherung ihre Prämien anpassen darf.

In diesem Ratgeberartikel erfahren Sie, welche Regeln gelten, welche Formalien eingehalten werden müssen und wie Sie sich gegen unzulässige Erhöhungen schützen können – mit einem Hinweis, wie ein PKV-Vergleich Ihnen dabei helfen kann.

Das Wichtigste in Kürze

- § 203 VVG erlaubt Prämienänderungen in der PKV nur unter strengen Voraussetzungen.

- Die Versicherer müssen laut § 203 Abs. 5 VVG die „maßgeblichen Gründe“ für eine Erhöhung der Beiträge klar und nachvollziehbar darlegen.

- Eine bloße formelhafte oder vage Begründung reicht nicht aus – solche Erhöhungen können gerichtlich als unwirksam angesehen werden.

- Der Änderungsmechanismus kann auch Änderungen bei den Selbstbehalten oder Risikozuschlägen umfassen, sofern vertraglich vereinbart.

- Sollten Beitragserhöhungen nicht den gesetzlichen Anforderungen genügen, besteht die Möglichkeit rechtlicher Schritte – und ein PKV‑Vergleich kann Ihnen dabei helfen, Ihre Position besser zu beurteilen.

Rechtliche Grundlage & Systematik von § 203 VVG

Der § 203 VVG ist die zentrale Rechtsnorm, die Beitragserhöhungen in der privaten Krankenversicherung erlaubt und einschränkt. Er regelt, unter welchen Bedingungen eine PKV ihre Beiträge anpassen darf – und welche Formalien sie dabei einhalten muss.

Kernpunkte von § 203 sind:

- Der Versicherer darf die Prämien, Prämienzuschläge sowie Selbstbehalte ändern, wenn die versicherten Leistungen, Sterbewahrscheinlichkeiten oder sonstige versicherungsmathematische Grundlagen dies erforderlich machen.

- Außerdem muss der Versicherer dem Versicherten die „maßgeblichen Gründe“ für die Anpassung mitteilen – gemäß § 203 Abs. 5 VVG.

- Nicht nur Änderungen der Prämie, sondern auch Anpassungen von Selbstbehalten oder Risikozuschlägen fallen unter die Vorschrift, soweit sie vertraglich erlaubt sind.

Der Gesetzestext selbst hält fest, dass der Versicherer nicht nur darauf abstellen darf, dass bestimmte Faktoren „angepasst“ werden, sondern konkret darlegen muss, wie sich diese Faktoren geändert haben und warum sie eine Erhöhung rechtfertigen.

Voraussetzungen und Grenzen der Beitragserhöhung

Damit eine Beitragserhöhung in der privaten Krankenversicherung (PKV) rechtlich wirksam ist, müssen mehrere zentrale Voraussetzungen erfüllt sein. Eine bloße Mitteilung reicht nicht aus – vielmehr sind klare, nachvollziehbare und juristisch fundierte Schritte erforderlich, um die Anpassung rechtens zu machen.

Weiterführend: Was tun bei einer Beitragserhöhung der PKV?

Nachvollziehbare Begründung & vertragliche Grundlage

Zunächst braucht es eine nachvollziehbare Begründung, wie sie in § 203 Abs. 5 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) festgelegt ist. Der Versicherer muss konkret darlegen, warum die Beitragserhöhung notwendig ist – etwa aufgrund veränderter versicherungsmathematischer Grundlagen wie steigender Behandlungskosten, höherer Lebenserwartung oder erhöhter Sterbewahrscheinlichkeiten. Diese Erläuterung muss verständlich, individuell und transparent sein. Allgemeine Floskeln oder pauschale Aussagen, wie sie manche Anbieter nutzen, genügen laut Expertenmeinung – etwa von Finanztip – nicht.

Zweitens muss die vertragliche Grundlage stimmen: In den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) muss ausdrücklich geregelt sein, dass der Versicherer zu Beitragserhöhungen, Selbstbehaltsänderungen oder Zuschlagsanpassungen berechtigt ist. Fehlt diese Erlaubnis oder ist sie unklar formuliert, kann eine Beitragserhöhung als unzulässig gelten. Diese Bedingung ist auch in Fachportalen wie dem PKV-Wiki ausführlich dokumentiert.

Unabhängiger Treuhänder & willkürliche Beitragserhöhung

Ein weiteres zentrales Kriterium ist die Zustimmung durch einen unabhängigen Treuhänder oder eine vergleichbare Prüfinstanz. Besonders bei spürbaren Anpassungen muss ein Gutachter bestätigen, dass die Berechnung der neuen Beiträge den gesetzlichen Vorgaben entspricht und die Erhöhung nicht über das wirtschaftlich Notwendige hinausgeht. Diese externe Prüfung dient dem Schutz der Versicherten und stellt sicher, dass die Anpassungen nicht willkürlich erfolgen.

Ebenfalls wichtig: Eine willkürliche Beitragserhöhung ist rechtlich unzulässig. Das bedeutet, die Anpassung muss auf realen Daten, konkreten Entwicklungen und nachvollziehbaren Kalkulationen basieren – nicht auf vagen Annahmen oder unternehmenspolitischen Zielen. Auch das Handelsblatt betont, dass Versicherer bei der Begründung besonders sorgfältig sein müssen, um rechtlich auf der sicheren Seite zu stehen.

Was tun?

Wenn eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt ist – sei es eine fehlende individuelle Begründung, eine unklare Regelung im Vertrag oder eine nicht erfolgte Prüfung durch einen Treuhänder – kann die Beitragserhöhung im Streitfall vor Gericht für unwirksam erklärt werden. Verbraucherschutzportale raten daher, entsprechende Schreiben genau zu prüfen und im Zweifel juristischen Rat einzuholen.

Form und Anforderungen des Erhöhungsschreibens

Eine Beitragserhöhung in der privaten Krankenversicherung ist nur dann wirksam, wenn das Schreiben an den Versicherten den Anforderungen aus § 203 Abs. 5 VVG genügt. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat dies mehrfach klargestellt – zuletzt in einem Urteil vom 15. November 2023. Weitere Details finden im Handelsblatt-Artikel.

Weiterführend: Was tun bei einer Beitragserhöhung der PKV?

Wichtig sind dabei insbesondere folgende Punkte:

- Konkrete Begründung: Das Schreiben muss deutlich machen, warum die Prämie steigt – etwa durch gestiegene Gesundheitskosten oder veränderte Sterbewahrscheinlichkeiten. Allgemeine Formulierungen wie „aus versicherungsmathematischen Gründen“ reichen nicht aus.

- Hinweis auf Rechtsgrundlage: Idealerweise enthält das Schreiben einen ausdrücklichen Verweis auf § 203 VVG oder nennt die betroffenen Paragrafen aus dem Vertrag.

- Nachvollziehbarkeit für Laien: Die Begründung muss so formuliert sein, dass sie für Nicht-Juristen verständlich ist – andernfalls kann sie als intransparent gelten.

Die Verbraucherzentrale NRW rät deshalb dazu, jede Beitragserhöhung genau zu prüfen. Gerade ältere Schreiben aus den Jahren 2016 bis 2020 sind in vielen Fällen angreifbar – es gibt bereits zahlreiche Gerichtsurteile zu unzureichenden Begründungen.

Rechte der Versicherten & rechtliche Schritte

Versicherte müssen eine Beitragserhöhung nicht einfach hinnehmen – sie haben mehrere Optionen, sich zu wehren oder Alternativen zu prüfen:

- Widerspruch einlegen: Es ist möglich, gegen eine Beitragserhöhung form- und fristgerecht Widerspruch einzulegen. Dabei empfiehlt sich eine rechtliche Prüfung durch eine auf Versicherungsrecht spezialisierte Kanzlei oder durch die Verbraucherzentrale.

- Rückforderung unrechtmäßiger Erhöhungen: Wurde eine Erhöhung ohne ordnungsgemäße Begründung umgesetzt, besteht unter Umständen ein Anspruch auf Rückzahlung zu viel gezahlter Beiträge – auch rückwirkend für mehrere Jahre.

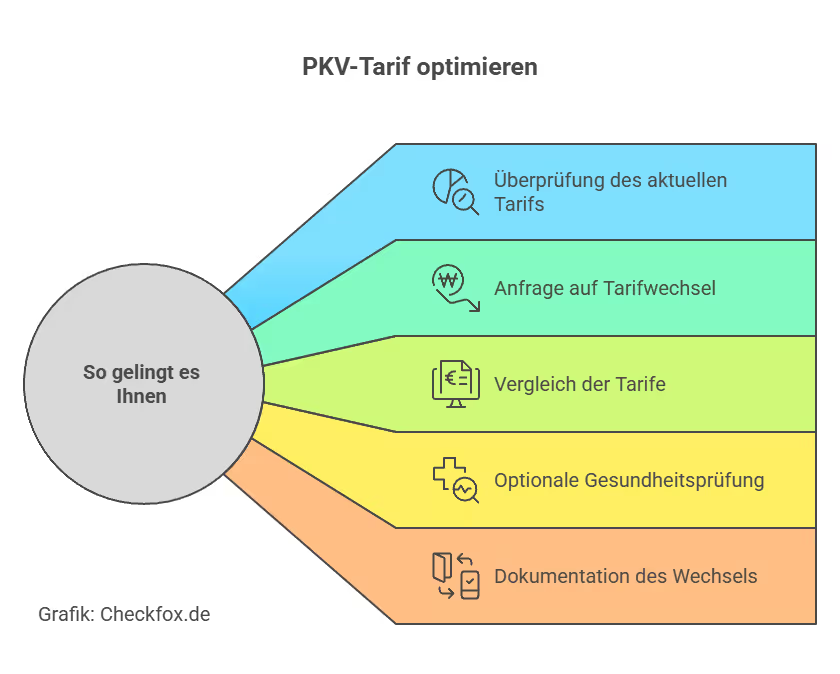

- Tarifwechsel nach § 204 VVG: Statt sofort zu kündigen, kann ein interner Tarifwechsel dabei helfen die Beiträge zu senken – ohne Verlust des Versicherungsschutzes.

- PKV-Vergleich nutzen: Bei dauerhaft überhöhten Beiträgen kann ein Wechsel zu einem anderen Anbieter sinnvoll sein – auch wenn hierbei individuelle Hürden (z. B. Gesundheitsprüfung) beachtet werden müssen. Ein neutraler PKV-Vergleich hilft, die Möglichkeiten realistisch einzuschätzen.

Weiterführend: Private Krankenversicherung zu teuer? Warum jetzt eine Tarifoptimierung sinnvoll ist

Weiterführend: Private Krankenversicherung: Kosten im Alter – wirklich unbezahlbar?

Tipps zur Vermeidung künftiger Beitragsschocks

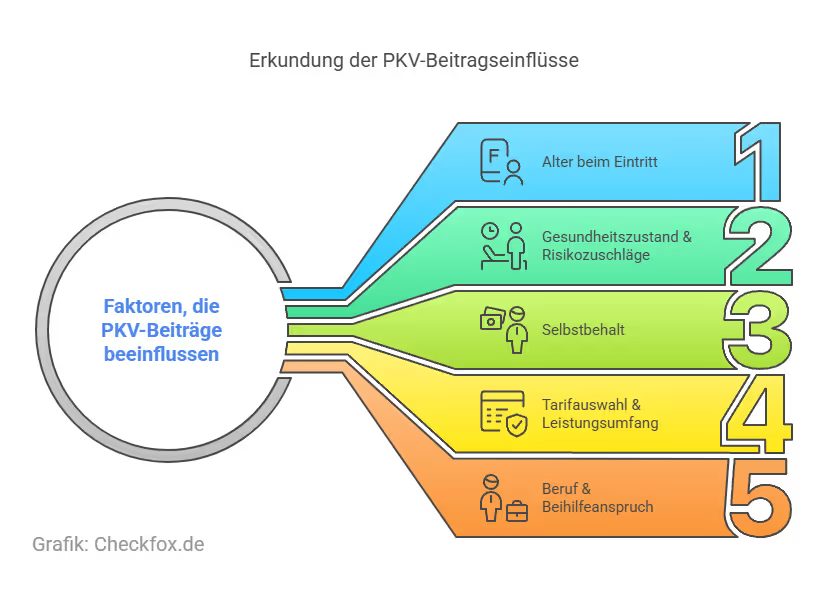

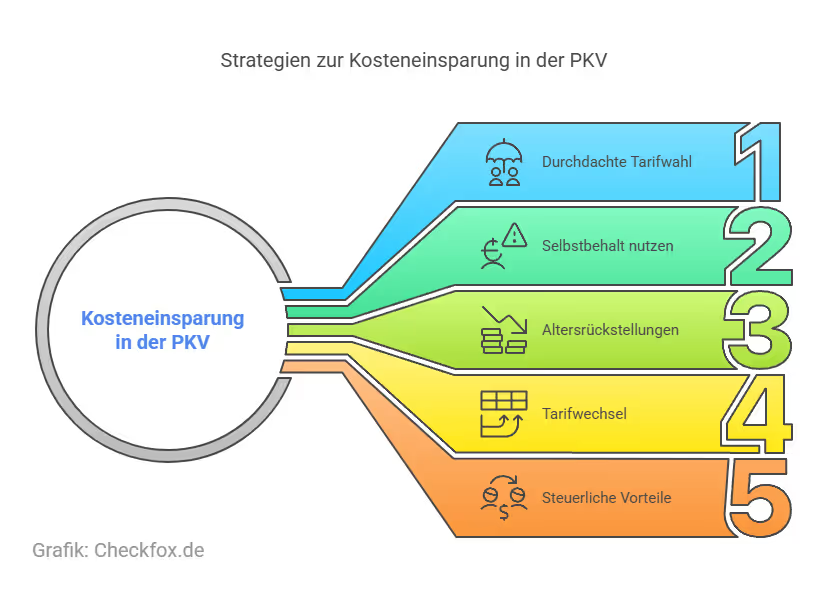

Viele privat Versicherte erleben Beitragserhöhungen als überraschend – dabei lassen sich solche „Schocks“ in vielen Fällen vermeiden oder zumindest abfedern. Nachfolgend stellen wir Ihnen vier praxisnahe Strategien vor:

- Regelmäßiger Tarif-Check: Die PKV bietet in vielen Fällen alternative Tarife mit vergleichbarem Leistungsumfang, aber deutlich günstigeren Beiträgen. Ein jährlicher Tarifvergleich hilft Ihnen dabei, Ihre Einsparpotenziale frühzeitig zu erkennen.

- Selbstbehalt prüfen und anpassen: Ein höherer Selbstbehalt kann die laufenden Beiträge deutlich reduzieren – sofern Ihre eigene finanzielle Lage das erlaubt. Viele Versicherer bieten Ihnen flexible Modelle.

- Gesundheitszustand dokumentieren: Wer gesund bleibt, sollte dies auch gegenüber dem Versicherer nachweisen – etwa um Risikozuschläge zu senken oder bessere Wechselbedingungen zu erhalten.

- Beratung in Anspruch nehmen: Nutzen Sie unabhängige Beratung, etwa durch spezialisierte Makler oder Verbraucherzentralen, um Ihre Rechte und Optionen zu prüfen.

Fazit: Beitragserhöhung in der PKV – Ihre Rechte kennen und handeln

Beitragserhöhungen in der privaten Krankenversicherung sind kein Selbstläufer – sie müssen gut begründet, vertraglich abgesichert und zudem noch rechtlich korrekt geprüft sein. Wenn eine dieser Bedingungen fehlt bei Ihnen, kann die Erhöhung Ihres Versicherungsbeitrags unwirksam sein. In einem solchen Fall sollten Sie möglichst schnell handeln.

Unser Tipp:

Prüfen Sie jede Erhöhung Ihrer Versicherungsprämie genau und holen Sie sich im Zweifel so schnell als möglich Rat. Nutzen Sie am besten unseren unabhängigen PKV-Vergleich, um günstigere bzw. besser passende Alternativen zu finden oder Ihre Absicherung optimal anzupassen.

[CTA]

Häufig gestellte Fragen

Wann darf die PKV Beiträge erhöhen?

Nur wenn sich die kalkulierten Grundlagen (z. B. Gesundheitskosten, Lebenserwartung) wesentlich verändern – und nur bei klarer Begründung gemäß § 203 VVG.

Muss jede Beitragserhöhung schriftlich begründet werden?

Ja. Ohne eine nachvollziehbare und individuelle Begründung kann die Erhöhung unwirksam sein – ein häufiger Streitpunkt vor Gericht.

Was kann ich tun, wenn ich Zweifel an der Rechtmäßigkeit habe?

Lassen Sie das Erhöhungsschreiben Ihrer Versicherung prüfen – z. B. durch die Verbraucherzentrale oder einen Fachanwalt.

Ist ein Tarifwechsel innerhalb der PKV einfacher als der Anbieterwechsel?

Ja. Der interne Wechsel (nach § 204 VVG) ist meist unkomplizierter, da keine neue Gesundheitsprüfung notwendig ist.